세상은 죽고 잉태하는 과정을 되풀이 하고, 그 범주에 그들도 있는 것이고….

다시 태어나는 생명도 나의 것은 아닐진대, 초연할 수 없는 그 한순간의 분노가 길기만 한 요즘이다.

증오하는 그 누군가도 나의 한 편의 생각일 수도 있는데, 가치투쟁은 끝없이 그들과 우리들을 장엄한 길로 내몰게 하고 있다.

촛불, 그들의 세상도 조용히 조용히 끝이 날 것이고, 그들의 존재도 결국은 흔적도 없이 사라져 갈 것이다. 우리들도 마찬가지이다.

존재한다는 것, 생각한다는 것은 바로 변화요, 논쟁이요. 탐구이다. 서로의 유비로 인하여 우호적일 수 있지만, 결코 교조적이지는 않다.

설득은 자기만족이 아니라 상대를 만족시키기 위한 노력의 일환이어야 하고, 연설은 자기도취가 아니라 청중이 도취하도록 해야 하기에 지나치게 기교를 부려서는 아니 되는 것이고….

자기도취에 몰입되면 전체 판세를 읽지 못하게 되고, 그래서 리더는 전체 판세를 보며 상황을 언제든지 조율할 수 있는 평정심이 중요한 것이다.

사람은 지위와 명예가 오르게 되면 교만이라는 단계를 필연적으로 거치게 된다. 존재감이 부각되면 또 어느샌가 오만해지고 자기중심적이고, 확증편향적 방향으로 흐르게 된다.

자신의 정당성을 끝까지 고수하는 아집을 부리게 되는데, 견강부회를 하게 된다.

그 자신은 그것을 잘 인지하지 못한다는 것이다. 설령 죄스럽다고 느끼게 되면 당연히 자기합리화로 정당화시키게 되고…. 자연스레 그런 방어기제가 발동된다. 애써 변명을 또 하게 된다는 것이다.

사람은 베풂을 당하면 결국 베풂의 덫에 걸리게 된다. 끄둘림이다. 그래서 적절히 분별하는 지혜와 그에 대한 자기절제가 필요한데, 그것이 또한 쉽지 않으니, 또 예외 없이 이러한 혼란의 과정을 거쳐 가게 되는 것이다.

그래서 항상 경계를 하라는 것이다. 경계는 끝이 없다. 조화와 원칙의 실천적 의미인 화이부동이다.

그래서 우리는 이러한 경계에 대해 늘 초심이라는 말을 염두에 두게 된다. 여러 다양한 관계 속 경험을 통해서(굳이 의미를 직시하지 않더라도) 한 번씩은 헤아려 보았을 것이다.

그러나 초심은 어떻게 보면 편의의 도약을 위해 그 수단이 강구될 수 있는 것인데, 지나치게 되면 삶의 여유를 저해하는 것이 될 수 있으나, 그러나 이 말은 곧 그 겸손과 겸양의 근본을 잊지 말라 하는 것이 될 것이다.

사람은 수세에 몰리게 되면 결국은 구차한 변명으로 자기방어를 하게 된다. 그러다 보면 타인에 대한 기망을 서슴지 않게 될 뿐만 아니라, 심지어는 자신을 기망하기까지 하게 된다. 그야말로 도덕적 무감각에 빠지게 되는 순간이 전개되는 것이다.

사람이기에 결국에는 느끼게 된다. 허나 독수가 빠지게 되면 또 다른 삶을 준비하게 된다. 뫼비우스의 띠처럼 말이다.

자신이 진실이라고 한들 만인이 아니라고 한다면 그만한 이유가 있는 것이고, 그 만인의 뜻을 거스를 수 없는 것이 또한 세상의 이치일 것이니, 그 생명력을 유지하려면 배려와 겸양, 겸손 등의 처신이 늘 적절히 이루어질 수밖에 없다는 것이다. 어쩔 수가 없다.

사람이 그러할 진데 그러한 사람인 나 역시도 어찌할 수가 없다면, 사람이기에 어쩔 수가 없다는 당위성이 나에게도 당연히 주어지니, 그러니 배제할 근거가 없게 되므로, 결국은 누구나 어쩔 수가 없다는 결과에 이르게 된다.

그러니 결국 살펴가야 하는 삶에 있어서는 그 어느 누구라도 자유롭지 못하는 것이고, 그러니 결국 의지도 믿음도 확신도 어쩔 수가 없게 된다는 것이다. 시기와 질투 또한 끊임없이 생각을 자아내는 끊을 수 없는 인간 본래의 속성이니까 말이다.

그 한사람은 무력한 존재이지만은, 막강한 우리의 그는 결국 나 자신들이 아닌가!

그 누군가에 있어 나는 항시 주체와 객체로서의 병행된 삶을 살아가게 되는 것이고, 나, 그리고 나로 인한 그 누군가는 늘 아픔과 고통의 대상으로서 병존하게 되는 것이다.

분별하는 지혜가 많았으면 좋겠다. 그 모두를 바랄 수 없는 것 역시 세상의 이치지만, 절대적 가치는 늘 추구해야 하는 것은 분명하다.

'정치' 카테고리의 다른 글

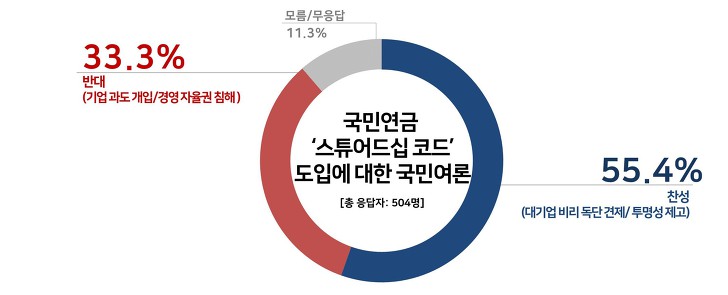

| 국민연금 ‘스튜어드십 코드’ 도입, 찬성 55.4% vs 반대 33.3% (2019.1.29. 조사) (0) | 2019.02.06 |

|---|---|

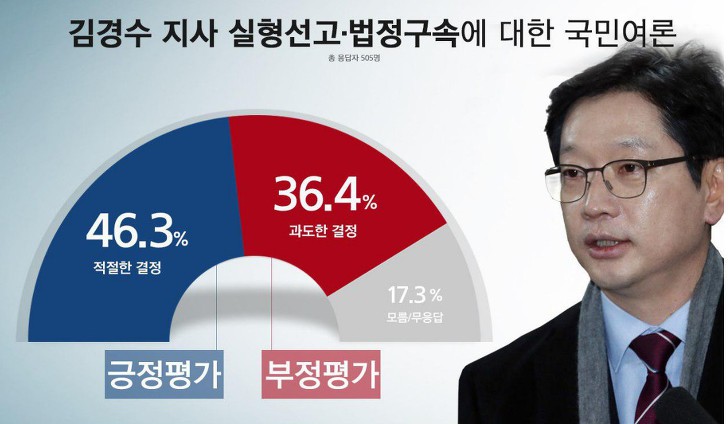

| 김경수 지사의 유죄와 법정구속은 적절 46% vs 과도 36% (2019.2.1. 조사) (0) | 2019.02.05 |

| 문재인 대통령 지지율 하락, 한국당 지지율 민주당과 한 자릿수, 예타 면제 여론(2019.1.28.~30 조사) (0) | 2019.02.02 |

| 북미정상회담, 남북정상회담 평양선언·남북군사분야 합의, 합의 비준 헌법소원 (0) | 2019.02.01 |

| [서울중앙지법] 김경수 지사 1심 재판 징역 2년, 법정구속 왜? 드루킹 김동원 등의 1심 재판결과는? (0) | 2019.01.30 |