▉ 고종(高宗 1852.8.27.~1919.1.21. 사망 향년 66세|본명: 이재황 李載晃→이형 李㷗)

▮ 고종(高宗) 왕 재위기간 1864.1.21.~1907.7.19.(총 43년 5개월 28일)

❶ 조선 제26대 국왕(재위기간 1864.1.21. 12세~1895.1.12. 55세)

❷ 대조선국 대군주(고종 31년 재위기간 1895.1.12.~1897.10.12.)

■ 대한제국(大韓帝國 Empire of Kore 1897.10.12.~1910.8.29.)

❸ 대한제국 초대 황제(고종 34년 재위기간 1897.10.12.~1907.7.19.)

- 조선 제26대 국왕(國王) 고종(高宗)은 즉위(卽位) 34년이 되던 건양(建陽 1896.1.01.~1897.8.16.) 2년의 해인 1897년 연호를 건양(建陽)에서 광무(光武 1897.8.17.~1907.8.1.)로 변경하고 이어 황제(皇帝)를 선포하고 국호를 대조선국(大朝鮮國)에서 대한제국(大韓帝國 1897.10.12.~1910.8.29.)으로 변경하고 대한제국 초대 황제(1897.10.12.~1907.7.19.)에 등극(登極)했다.

❹ 대한제국 태황제(순종 1년 1907.7.19.~1910.8.29.)

❺ 덕수궁 이태왕(1910.8.29.~1919.1.21.)

<차 례>

❶ 운요호사건(雲揚號事件 운양호사건 또는 강화도사건 江華島事件 고종 12년 1875.9.20.)

❶-2 조일수호조규(朝日修好條規 또는 강화도조약 江華島條約 고종 13년 1876.2.26.)

① 조일수호조규부록(朝日修好條規附錄 고종 13년 1876.8.24.)

② 조일무역규칙(朝日貿易規則 고종 13년 1876.8.24.)

②-2 조일통상장정(朝日通商章程 또는 한일통상장정 韓日通商章程 고종20년 1883.7.25.)

③ 부산항조계조약(釜山日租界條約 고종 14년 1877.1.30.)

-------------------------------------------------------

❷ 임오군란(壬午軍亂 고종 19년 1882.7.23.)

❷-2 조일강화조약(朝日講和條約 또는 제물포조약 濟物浦條約 고종 19년 1882.8.30.)

❷-2-2 조일수호조규속약(朝日修好條規續約 고종 19년 1882.8.30.)

❶ 운요호사건(雲揚號事件 운양호사건 또는 강화도사건 江華島事件 고종 12년 丙子年 1875.9.20.)

- 1868년 메이지 유신(明治維新 일본이 막부幕府를 타도하고 중앙집권체제를 복구하여 정치·경제·문화 전 분야에 걸쳐 근대화를 성공시킨 일련의 개혁을 의미함)으로 근대화한 일본은 조선을 개항시키고자 노력하였지만 흥선 대원군의 쇄국 정책에 의해 실패하였고, 1873년 흥선대원군이 집권한 지 10년 만에 물러나면서 조선의 정권은 왕비를 중심으로 한 민씨 세력이 장악하게 되었고, 집권 세력이 바뀌자 외교 정책에도 변화가 나타났는데, 이때 일본이 조선에 교섭할 것을 적극적으로 요구하면서 1875.5.25. 운요호를 부산에 입항시켰고, 이에 당시 부산 훈도(訓導) 현석운은 군함파견 목적을 따졌는데, 일본은 "교섭천연(交涉遷延)의 책임을 일본이사관에게 묻기 위해 왔다."고 거짓으로 답을 하고, 그리고 조선 동해안, 남해안 등을 순항하며 탐측 시위하면서 1875.9.20. 강화도 동남방 난지도(蘭芝島)에 정박한 후 수십 명의 해병이 담수(淡水) 보급의 명목으로 보트에 분승, 해로를 탐측하면서 초지진(草芝鎭)으로 침입하였고, 이에 강화해협(鹽江 또는 京江)을 방어하던 조선수비병은 정당방위 차원에서 침입해오는 일본의 보트에 포격을 가하고, 이노우에(井上良馨)함장은 모함인 운요호로 철수하며, 초지진에 맹렬한 보복포격을 가하였고, 오후에는 제물포 대안의 영종진(永宗鎭)에 보복공격을 단행하게 되는데, 이에 조선수비병은 근대식 대포와 소총을 휴대한 일본을 대적할 수 없었고, 결국 영종첨사(永宗僉使) 이민덕(李敏德)이 이끄는 400∼500명의 조선수비병은 패주·분산하게 되었는데, 이 사건으로 조선군 전사자 35명, 포로 16명, 대포 35문, 화승총 130여 정과 무수한 군기 등을 약탈당했고, 일본군은 단지 2명의 경상자만 냈을 뿐이었다. 일본군은 영종진에 대한 살육·방화·약탈을 자행한 뒤 철수를 했다. 그럼에도 일본은 포격전의 책임을 조선에 돌리고 통상조약을 맺을 것을 강요 강화조약 체결을 조선 정부에 촉구하였는데, 이는 서양 열강이 군사력을 앞세워 아시아 국가들에 강요한 방식을 본뜬 것이었다.

■ 운요호 사건(고종 12년 1875.5.~9.) 일지

1. 군함 운요호가 무단으로 조선의 부산 해역에 접근(1875.5.)

2. 함장 이노우에는 "일본과 조선 간의 상호 통상을 위해 방문했으며, 조선의 해안을 탐사하러 왔다"고 주장

3. 잠시 일본으로 귀환했던 운요호가 다시 서해안으로 항해하여 강화도에 이름

4. 일본군이 운요호에서 보트를 내려 강화도로 접근함(1875.9.20.)

5. 조선군이 일본군을 발견하고 "물러가라"며 경고 사격

6. 경고 사격을 받은 일본군의 보트가 운요호로 돌아감

7. 운요호가 강화도에 접근하여 함포를 발사하고 조선 수군과 교전을 벌임(1875.9.21.)

8. 영종도에 상륙하여 근대식 대포와 무기로 조선 수군을 궤멸하고 현지 양민들을 학살·약탈하고 불을 지름(1875.9.22.)

❶-2 조일수호조규(정식 명칭: 朝日修好條規 또는 강화도조약 江華島條約 고종 13년 1876.2.26. 음력 1876.2.2.)

- 일본은 자신들이 일으킨 위 운요호 사건을 핑계로 조선에 통상 조약과 개항(開港)을 요구하게 되는데,.이는 서양 열강이 군사력을 앞세워 아시아 국가들에 강요한 방식을 본뜬 것이었다. 1876.1.30. 일본은 구로다 기요타카를 전권 대사, 이노우에 카오루를 부대신, 마야모토 고이치, 모리야마 시게루를 이사관으로 해 닛신(日進), 모슌(孟春), 제이정묘(第二丁卯) 3척의 군함을 부산에 입항시켜 무력 시위를 벌이는데, 부산으로 시위 행진하며 대포를 쏘고, 무장한 해병대 50명으로 공관 관문, 성문을 부수는 등 만행을 저지른 다음 강화도로 향해 교섭을 요구하였고, 이에 조선은 판중추부사(判中樞府事) 신헌(申櫶)과 도총부부총관(都總府副總管) 윤자승(尹滋承)을 강화도에 파견하여 일본 전권변리대신(全權辨理大臣) 구로다 기요타카(黑田淸隆), 부전권변리대신(副全權辨理大臣) 이노우에 가오루(井上馨)와 협상하게 하였는데, 이때 고종(高宗)은 박규수(朴珪壽) 등의 개화파의 주장과 청의 개항 조언에 따라 일본과의 조약 체결을 염두에 두고 있었고, 이에 1876.2.26. 조선과 일본 간의 조약이 체결된다.

✔ 이 조일수호조규(강화도조약)를 맺은 그 해 1876.8.24.(음력 7.6.) ①조일수호조규부록과 ②조일무역규칙(이 조일무역규칙은 이후 1883.7.25. 조일통상장정으로 개정이 됨)을 추가로 조인하여 세부적인 내용을 확정하게 되는데, 조일수호조규부록에서는 일본 상인의 내륙 진출 범위 확대, 조선에서 일본 화폐와 조선 화폐의 혼용 등이 추가되었고, 조일무역규칙에서는 관세 철폐, 양곡 수출을 가능하게 하는 조항을 추가로 지정하게 됨. 이어 다음해 1877.1.30. 이 조일수호조규(강화도조약) 제4관·제5관에 근거하여 ③부산항조계조약이 조인되어 조선최초의 조계(租界)가 설정됨

☗ 대조선국(大朝鮮國)과 대일본국(大日本國)은 원래부터 우의를 두터이 하여온 지가 여러 해 되었으나, 지금 두 나라의 우의가 미흡한 것을 고려하여, 다시 옛날의 좋은 관계를 회복하여, 친목을 공고하고자 한다. 이에 따라, 일본국 정부가 선발한 특명 전권 변리 대신인 육군 중장 겸 참의 개척 장관에 재직 중인 구로다 기요타카와 특명 부전권 변리 대신인 의관에 재직 중인 이노우에 가오루가 조선국 강화부에 와서 조선국 정부가 선발한 판중추부사 신헌과 부총관 윤자승과 함께 각기 지시를 받들고 조항을 토의 결정한 것으로써 아래에 열거한다.

제1관 조선국은 자주국가이며 일본과의 평등지권을 보유한다. 이후 양국이 화친의 성실을 표하려 할 때에는 피차 동등한 예의로써 서로 대우하며 추호도 침월(侵越) 시혐(猜嫌)하여서는 안 된다. 우선 종전에 교정(交情)을 저해하는 환이었던 여러 예규를 일체 혁파하고 관유홍통(寬裕弘通)의 법을 개확(開擴)하여 서로 영원한 안녕을 기약한다.

제2관 일본국 정부는 지금부터 15개월 뒤에 수시로 사신을 조선국 경성에 파견하여 예조 판서와 직접 만나 교제 사무를 상의하며, 해당 사신의 머무는 기간의 장단은 모두 그 때의 사정에 맡긴다. 조선 정부 또한 수시로 사신을 일본국 동경에 파견하여 외무경과 직접 만나 교제 사무를 상의하며, 해당 사신의 머무는 기간도 역시 그 때의 사정에 맡긴다.

제3관 이후 양국 왕래 공문은 일본은 그 국문을 사용하되 10년간은 따로 한문 역본1통을 첨가하고 조선은 진문을 사용한다.

제4관 조선국 부산 초량진에는 일본 공관이 있어 오랫동안 양국 인민의 통상 구역이 되어 있다. 이제 마땅히 종전의 관례와 세견선 등의 일을 혁파하고 새로 만든 조약에 의거 하여 무역 사무를 처리하도록 한다. 또한, 조선국 정부는 따로 제5관에 기재된 2개 항구를 열어 일본국 인민의 왕래 통상함을 들어 주어야 한다. 이곳에 대지를 임차하고 가옥을 지으며, 혹 이곳에 거주하는 조선 인민의 가옥을 임차함에 있어서도 각기 그 편의에 맡긴다.

제5관 경기, 충청, 전라, 경상, 함경 5도의 연해에서 통상에 편리한 항구 2개소를 감별한 뒤 지명을 지정한다. 개항 시기는 일본력 메이지 9년 2월부터, 조선력 병자년 5월부터 공동으로 셈하여 20개월에 해당하는 시기로 한다.

제6관 이후 일본국 선박이 조선국 연해에서 혹 대풍을 만나거나 혹 땔감과 식량이 떨어져 지정된 항구에 도달하기가 불능할 때에는 연안의 어떠한 항구에라도 기항하여 위험을 피하고 선구를 보충, 수선하며 땔감 등을 구입하도록 한다. 그 지방에서 공급한 비용은 선주가 배상하여야 되지만 무릇 이와 같은 일에 있어서는 지방 관민은 특별히 인휼을 가하고 구원을 다하도록 하고 보급에도 인색함이 있어서는 안 된다. 양국의 선박이 대양 중에서 파괴되어 선원이 표착하는 경우에는 그 지방 인민이 즉시 그들을 구휼, 생병을 보전하게 하고 지방관에게 보고하여 해당 지방관은 본국으로 호송하거나 그 근방에 주재하는 본국 관원에게 인도한다.

제7관 조선국 연해의 도서 암초는 종전에 조사를 거치지 않아 극히 위험함에 일본국 항해자로 하여금 때에 따라 해안을 측량하도록 허용하고 그 곳의 깊고 얕음을 살펴 도지를 편제하게 하여 양국 선객에게 위험을 피하고 안전을 도모하게 한다.

제8관 이후 일본국 정부는 조선국 지정 항구에 시의에 따라 일본국 상민을 관리하는 관원을 설치할 수 있다. 만약 양국의 교섭할 안건이 있을 때에는 그 곳 지방 장관과 만나 협의하여 처리한다.

제9관 양국은 이미 통호하였으니 피차의 인민은 각자 임의에 따라 무역을 하며, 양국의 관리는 조금도 이에 간여하지 못하며 제한 금지도 못한다. 만약 양국의 상민이 서로 속이거나 임차한 것을 보상하지 아니할 시는 양국 관리는 포탈한 상민을 나포하여 보상하게 한다. 단 , 양국 정부가 대신 보상하지는 않는다.

제10관 일본국 사람들이 조선국의 지정한 항구에서 죄를 저질렀을 경우 만일 조선과 관계되면 모두 일본국에 돌려보내어 조사 판결하게 하며 조선 사람이 죄를 저질렀을 경우 일본과 관계되면 모두 조선 관청에 넘겨서 조사 판결하게 하되 각기 자기 나라의 법조문에 근거하며 조금이라도 감싸주거나 비호함이 없이 되도록 공평하고 정당하게 처리한다.

제11관 양국은 이미 통호하였으므로 따로이 통상 장정을 만들어 양국 상민의 편의를 도모함이 마땅하며, 또한 현금 의립한 각 조관 중에 다시 세목을 보완 첨가하여 조건에 준조(遵照)함에 편리하게 할 것이다. 이것은 지금부터 6개월 내에 양국이 따로 위원을 파견하여 조선국 경성 또는 강화부에 파견하여 정하게 한다.

제12관 위에서 의정된 11관의 조약은 이 날부터 준수한다. 양국 정부는 이를 변혁할 수 없으며, 영원히 신의를 가지고 준수하여 화의를 돈독히 한다. 이를 위해 약서 2통을 작성하여 양국이 위임한 대신이 각각 조인하고 상호 교부하여 증거를 명확히 한다.

대조선국 개국 485년 병자년 2월 2일(양력 1876.2.26.)

대관 판중추부사 신헌(申櫶)

부관 도총부 부총관 윤자승(尹滋承)

대일본 기원 2536년 명치 9년 2월 26일

대일본국 특명전권변리대신 육군중장 겸 참의개척장관 구로다 기요타카(黑田淸隆)

대일본국 특명 부전권 변리대신 의관 이노우에 가오루(井上馨)

① 조일수호조규부록(朝日修好條規附錄 고종 13년 1876.8.24. 음력 1876.7.6.)

- 앞서 체결된 조일수호조규(강화도조약)를 보완하기 위해 추가 조인된 조약임.

☗ 일본국 정부는 지난번 특명전권변리대신(特命全權辨理大臣) 육군중장 겸 참의(參議) 개척장관(開拓長官) 구로다 기요타카(黑田淸隆)와 특명부전권변리대신(特命副全權辨理大臣) 의관(議官) 이노우에 가오루(井上馨)를 파견하여 조선국에 이르도록 하였고, 조선국 정부는 대관 판중추부사 신헌(申櫶)과 부대관(副大官) 도총부 부총관 윤자승(尹滋承)을 파견해서 강화부에서 같이 만나, 일본력(日本曆) 메이지(明治) 9년 2월 26일, 조선력(朝鮮曆) 병자년(1876) 2월 초2일에 협의하고 타당하게 처리하여 상호 조인하였다. 지금 그 수호조규 제11관의 취지에 따라 일본국 정부는 이사관(理事官) 외무대승(外務大丞) 미야모토 고이치(宮本小一)에게 위임하여 조선국 경성에 이르도록 하고, 조선국 정부는 강수관(講修官)의정부 당상 조인희(趙寅熙)를 위임해 같이 만나고 정한 조관을 왼편에 열거한다.

제1관 각 항구에 주재(駐在)하는 일본국 인민관리관(人民管理官)은 조선국 연해 지방에서 일본국 배가 파선되어 긴급할 경우, 지방관에게 알리고 해당 지역의 연로(沿路)를 통과할 수 있다.

제2관 사신(使臣) 및 관리관이 발송하는 공문, 서신을 우편으로 보낸 비용은 사후에 변상한다. 인민을 고용하여 보낼 때에는 각각 그 편의에 따른다.

제3관 논의하여 결정한 조선국의 통상하는 각 항구에서 일본국 인민이 땅을 빌려 거주하는 것은 모름지기 토지 소유자와 상의하여 그 액수를 정한다. 관청에 속한 토지에 내는 조세는 조선국 인민과 더불어 같다. 무릇 부산 초량항(草梁項)의 일본관(日本館)은 종전에 수문(守門)과 설문(設門)을 설치했으나 지금부터 철폐하고 새로 정한 거리의 한도에 의거해 표식을 경계 위에 세운다. 다른 두 항구도 역시 이러한 예를 따른다.

제4관 이후 부산항에서 일본국 인민이 통행할 수 있는 도로의 이정(里程)은 부두로부터 계산하여 동서남북 각 직경 10리(조선 거리)로 해 정하며, 동래부 가운데 한 곳에 이르러서는 특별히 이 이정 안에서 오갈 수 있다. 일본국 인민은 마음대로 통행하며 토산물과 일본국 물산을 사고 팔 수 있다.

제5관 논의하여 결정한 조선국 각 항구에서 일본국 인민은 조선국 인민을 고용할 수 있다. 조선국 인민이 그 정부의 허락을 받으면 일본국에 오더라도 무방할 것이다.

제6관 논의하여 결정한 조선국 각 항구에서 일본국 인민이 만약 병으로 죽으면 적당한 지역을 선정해 매장할 수 있으나 초량 부근에서만 할 수 있다.

제7관 일본국 인민은 본국의 현행 여러 화폐를 사용해 조선국 인민이 소유한 물품과 교환할 수 있으며, 조선국 인민은 그 교환한 일본국의 여러 화폐로 일본국에서 생산한 여러 가지 상품을 살 수 있다. 이로써 조선국의 지정된 여러 항구에서 인민들은 서로 통용할 수 있다. 조선국 동전은 일본국 인민이 운수 비용에 사용할 수 있다. 양국 인민으로서 감히 사적으로 화폐를 주조한 자에게는 각자 그 나라의 법률을 적용한다.

제8관 조선국 인민이 일본국 인민으로부터 사들인 화물이나 받은 각종 물건은 마음대로 사용해도 무방하다.

제9관 수호조규 제7관에 기재한 바에 따라 일본국 측량선이 작은 배를 띄워 조선국 연해를 측량하다가 혹 비바람이나 썰물을 만나 본선으로 돌아가지 못하는 경우, 해당 지역의 거리에서 가장 가까운 지역의 인가에 무사히 지낼 수 있도록 하며, 필요한 물품이 있을 때에 관청에서 지급하고 추후 계산하여 갚아 준다.

제10관 조선국은 아직 일찍이 해외의 여러 나라와 통교하고 있지 않으나 일본은 이와 달리 우호를 닦은 지 여러 해가 지나 체결한 맹약에 우의가 있다. 이후 여러 나라의 선박이 풍랑을 만나 연해 지방에 표류해 오는 경우 조선국 인민은 모름지기 이치에 따라 구휼하지 않으면 안된다. 해당 표류민이 본국으로 송환하기를 희망하면 조선국 정부는 각 항구의 일본국 관리관에게 넘겨주어 본국의 해당 관원에게 송환되도록 해야 한다.

제11관 오른편의 10관 장정(章程) 및 통상규칙은 모두 수호조규와 동일한 권리를 가지며, 양국 정부는 이를 준수할 것이며 감히 어길 수 없다. 그러나 이 각 관(各款) 가운데 양국 인민이 교제 무역을 실천함에 있어 장애가 생겨 부득이하게 고쳐야 한다는 점이 인정된다면 양국 정부는 신속히 논의할 안건을 작성하여 1년 전에 통보하고 협의하여 개정한다.

대일본국 기원(紀元) 2536년 메이지(明治) 9년(1876) 8월 24일

이사관(理事官) 외무대승 미야모토 고이치(宮本小一)

대조선국 개국(開國) 485년 병자년(1876) 7월 6일

강수관(講修官) 의정부 당상 조인희(趙寅熙)

② 조일무역규칙(朝日貿易規則 고종 13년 1876.8.24. 음력 1876.7.6. )

- 앞서 체결된 조일수호조규(강화도조약)를 보완하기 위해 추가 조인된 조약임. 이 조일무역규칙은 7년 후인 고종20년 1883.7.25. 아래 ②-2 조일통상장정(朝日通商章程)으로 다시 개정이 됨.

☗ 제1칙 일본국 상선(일본국 정부 소관의 군함 및 통신 전용의 모든 배는 제외한다)이 조선국에서 승인한 모든 무역 항구에 들어올 때에는 선주나 선장은 반드시 일본국 인민 관리관이 발급한 증서를 조선국 관청에 제출하되 3일을 넘어서는 안 된다. 이른바 증서라는 것은 선주가 휴대한 일본국 선적(船籍)의 항해를 공증하는 서류인데, 항구에 들어온 날부터 나가는 날까지 관리관에게 교부한다. 관리관은 곧 각 문건들을 접수하였다는 증표를 발급해 준다. 이는 일본국의 현행 상선 규칙이다. 선주는 본 항구에 정박하는 동안에 이 증서를 조선국 관청에 제출하여 일본국 상선임을 밝힌다. 이때 선주는 그 기록부도 제출한다. 이른바 기록부라는 것은 선주가 본 선박의 이름, 본 선박이 떠나 온 지명, 본 선박에 적재한 화물의 톤 수, 섬(石) 수(선박의 용적에 대해서도 함께 산정(算定)한다), 선장의 성명, 배에 있는 선원 수, 타고 있는 여객의 성명을 상세히 기록하고 선주가 날인한 것을 말한다. 이때 선주는 또 본 선박에 적재하여 운송하는 화물에 대한 보단(報單)과 배 안에서 사용하는 물품의 장부를 제출한다. 이른바 보단이란 것은 화물의 이름 혹은 그 물품의 실명(實名), 화물 주인의 성명, 기호 번호를(기호 번호를 쓰지 않은 화물은 이 규정에서 제외한다) 상세히 밝혀 보고하는 것이다. 이 보단 및 제출하는 여러 문서는 모두 일본 국문으로 쓰고 한역(漢譯) 부본(副本)은 첨부하지 않는다.

제2칙 일본국 상선이 항구에 들어온 배의 화물을 내리거나 적재할 때 선주나 화물 주인은 반드시 그 화물의 이름 및 원가(原價), 무게, 수량을 조선국 관청에 보고해야 하고, 관청에서는 보고를 받으면 곧 화물을 부리라는 준단(准單)을 속히 발급해 주어야 한다.

제3칙 선주, 화물 주인은 제2칙의 승인을 받은 다음에 그 화물을 부려야 하며, 조선국 관리가 검열하려고 하면 화물 주인은 감히 거절하지 못한다. 관리도 조심스럽게 검열하여 혹시라도 훼손하는 일이 없도록 해야 한다.

제4칙 출항(出港)할 화물의 주인은 제2칙의 입항 때 화물 보단의 양식에 따라 화물을 적재할 선박의 이름과 화물 이름, 수량을 조선국 관청에 보고한다. 반드시 관청에서는 속히 이를 승인하고 항구에서 나가는 화물에 대한 준단을 발급해야 한다. 화주는 준단을 받으면 즉시 화물을 본 선박에 싣는다. 관청에서 그 화물의 증명, 검사를 요구하면 화물 주인은 감히 이를 거부할 수 없다.

제5칙 일본국 상선이 항구에서 나가려 할 때에는 반드시 전날 오전에 조선국 관청에 보고하고 관청에서는 보고를 받으면 반드시 전날에 수령한 증서를 돌려주고 출항 준단을 발급해야 한다. 일본국 우편선이 규정된 시간 안에 출항할 수 없을 때에도 관청에 보고해야 한다.

제6칙 이후 조선국 항구에 거주하는 일본 인민은 양미(糧米)와 잡곡을 수출, 수입할 수 있다.

제7칙 항세(港稅). 연외장(連桅檣) 상선 및 증기(蒸氣) 상선의 세금은 5원(圓)이다(모선에 속한 작은 배는 제외한다). 단외장(單桅檣) 상선의 세금은 2원이다(500석 이상의 화물을 실을 수 있는 것이다). 단외장 상선의 세금은 1원 50전(錢)이다(500석 이하의 화물을 실을 수 있는 것이다). 일본국 정부에 소속된 모든 선박은 항세(港稅)를 납부하지 않는다.

제8칙 조선국 정부나 인민들이 지정된 무역 항구 외의 다른 항구에서 각종 물건을 운반하려고 일본국 상선을 고용할 때, 고용주가 조선국 인민이면 조선국 정부의 준단을 받은 후에야 고용할 수 있다.

제9칙 일본국 선척이 통상을 승인하지 않은 조선국 항구에 도착하여 사사로이 매매할 경우에는 해당 지역 지방관이 조사하여 부근의 관리관에게 교부한다. 관리관은 모든 돈과 물품을 일체 몰수하여 조선국 관청에 넘겨준다.

제10칙 아편과 담배 판매를 엄격히 금지한다.

제11칙 양국에서 현재 정한 규칙은 이후 양국 상인의 무역 형편 여하에 따라 각 위원이 수시로 사정을 헤아려 상의하여 개정할 수 있다. 이를 위해 양국 위원이 각각 날인하면 그날부터 준행한다.

대조선국 개국(開國) 485년 병자년(1876) 7월 6일

강수관(講修官) 의정부 당상 조인희(趙寅熙)

대일본국 기원(紀元) 2536년 메이지(明治) 9년(1876) 8월 24일

이사관(理事官) 외무대승 미야모토 고이치(宮本小一)

②-2 조일통상장정(朝日通商章程 또는 재조선국일본인민통상장정 在朝鮮國日本人民通商章程·한일통상장정 韓日通商章程 고종20년 1883.7.25.)

- 고종13년 1876.2.27. 조일수호조규(또는 강화도조약)을 맺은 직후, 조선과 일본 두 나라 사이의 통상관계에 대한 간단한 약조를 규정한 조일무역규칙은 수출입 상품에 대한 무관세를 규정한 불평등한 조약으로, 이에 조선정부는 특히 관세권의 회복을 위해 외교적 노력을 모색하였는데, 1882.5.22. 조미수호통상조약(朝美修好通商條約 조선과 미국이 수교와 통상을 목적으로 체결한 조약으로 조선이 서양 국가와 체결한 첫 번째 조약)에서 처음으로 관세권이 설정되면서 결국 일본도 더 이상 무관세를 고집할 수 없었고 그리하여 1883.7.25. 조선과 일본 사이에 이 새로운 통상장정이 맺어지게 됨.

■ 朝鮮國ニ於テ日本人民貿易ノ規則(조선국의일본인간무역규칙)

☗ 제1관 일본 각 상선(商船)이 조선국 통상 항구에 들어오면 즉시 해관(海關)에서 파견한 관리가 갑판의 승강구 및 화물을 실은 다른 곳을 봉쇄하고 잘 관압(管押)한다. 상선에서는 그 관원을 잘 접대하여 그가 거주할 방을 마련해 준다. 내줄 방이 없어 해(該) 관원이 관정(關艇)이나 혹은 해안에서 편리에 따라 거주하도록 맡겨둘 때에는 거기에 드는 일체의 비용을 모두 해관에서 지불하고, 선주(船主) 및 상인의 대리인에게 조금이라도 사적으로 받을 수 없다.

일본의 구식 범선(帆船)에 실은 화물을 관압하는 방법에 대해서는 해관 세무사(海關稅務司)에서 일본 영사관(領事官)과 함께 취급 방법을 협의하여 시행한다.

제2관 일본 상선이 조선국의 통상 항구에 들어올 때에는 해(該) 선장 혹은 그 대판인(代辦人)이 선패(船牌)와 화물 목록을 일본 영사관(領事官)에게 제출하고 영수증을 받은 다음 입항하여 밟아야 할 절차를 밟고, 닻을 내린 시각으로부터 48시간 - 일요일과 공무를 보지 않는 날은 계산하지 않는다. 이하 각관(各款)에서 시각을 말한 것은 다 이와 같다 - 내에 그 영수증과 입항 통관 신고서, 적하 목록(積荷目錄), 선상에서 쓰는 물건 및 모든 면세 물건의 - 상품이 아닌 물건을 가리킨다 - 명세서를 해관에 제출한다. 이 규정을 준수하지 않을 경우에는 해(該) 선장에게 동전 3만 문(文)을 벌금으로 물린다. 그래도 규정을 잘 준수하지 않을 때에는 그 시한으로부터 매 24시간마다 위의 액수와 같은 벌금을 물린다. 단 10만 문을 초과할 수 없다.

본관(本款)에 기록된 입항 통관 신고서에는 선명(船名), 톤수 - 혹은 석수(石數) - 선장의 성명, 선원들의 총 인원수, 선객의 성명과 총 인원수, 출항한 항구명, 배가 떠난 연월일 및 입항 연월일과 시각을 상세히 기재한 뒤 선장 혹은 그 대판인이 기명(記名)을 하고 화압(畵押)한다.

적하 목록에는 실은 화물의 검인 호수, 건수, 화물명 및 화주(貨主)의 성명을 명백하게 밝히고 확실함을 보증하여 선장 혹은 그 대판인의 기명을 하고 화압한다.

선상에서 쓰는 물건 및 면세 물건의 각 명세서도 선장 혹 그 대판인이 기명을 하고 화압해야 한다. 단, 각 통관 신고서 및 각 문건들은 모두 일본어로 쓰고 번역문을 붙이지 않는다.

제3관 적하 목록의 기재에 빠졌거나 잘못된 것이 있으면 입항하여 처리해야 할 여러 가지 절차를 밟은 다음 24시간 안에 보충, 개정을 허가한다. 이 시한이 지날 경우 보상금 7,000 문을 바치지 않고서는 보충, 개정을 청할 수 없다. 또 혹 이 시한이 지났음에도 오탈(誤脫)이 있음을 모르고 해안에 화물을 내릴 경우에는 그 화물 액세(額稅)의 2배에 해당하는 벌금을 선장 혹은 대판인에게 물린다.

제4관 입항하여 밟아야 할 여러 가지 절차를 규정대로 수속했을 때 즉시 해관 세무사(海關稅務司)에서 승강구를 여는 허가증을 발급한다. 선장은 승강구를 여는 허가증을 가지고 본선을 간수(看守)하는 관리에게 주어 검열을 받고, 승강구와 따로 화물을 실은 곳의 봉인을 뜯을 것을 청한다. 봉인을 마음대로 뜯었을 때에는 누가 뜯었든 간에 해(該) 선장에게 3만 문의 벌금을 물린다.

제5관 입항한 화물을 해안에 내리려 하거나 출항할 화물을 배에 실으려고 할 때에는 먼저 적치화물 명세서(置貨單)를 - 적치화물 명세서라고 하는 것은 화물 적치의 연월일, 지명 및 원가, 포장비, 세금으로 공제한 돈, 보험비, 운임, 기타 각 항의 비용을 상세히 기재한 후 매주(買主) 혹 화주, 혹은 선적품의 본주(本主)나 그 대판인이 기명을 하고 도장을 찍은 것을 말한다 - 하선품 명세서 혹은 선적품 서류에 첨부하여 해관에 제출하면 해관에서는 즉시 허가증을 발급한다. 화물을 싣거나 부릴 때에는 먼저 이 허가증을 본선을 간수하는 관리에게 넘겨주어 검열을 받아야 하며, 화물을 다른 배에 옮겨 실을 때에도 이 예에 따른다. 하선과 선적의 각 물품 명세서에는 입출항하는 선명 및 그 화물의 검인 번호와 화물의 이름 등을 다 명백하게 기록하는 동시에 세금을 납부해야 할 화물을 결코 감춘 것이 없음을 보증하여 품주(稟主) 혹은 그 대판인이 기명을 하고 화압한다.

제6관 일몰에서 일출까지 해관에서 화물을 하선, 선적하거나 혹은 다른 배에 옮기라고 특별히 허가하지 않은 것에 대해서는 해관 관리는 일몰에서 일출까지 승강구 및 따로 화물을 적재해 둔 곳을 봉쇄하고 면밀하게 관압한다.

해원(該員)의 허가를 거치지 않고 봉쇄를 열거나 관압한 곳을 파괴하는 일이 있을 때에는 해(該) 선장에게 3만 문의 벌금을 물린다.

제7관 해관의 허가증을 받지 않고 화물을 하선, 선적하거나 혹은 다른 배에 옮겨 싣거나 또는 해관의 허가를 거치지 않고 마음대로 지정한 부두 이외의 장소에서 화물을 싣고 내리는 경우에 모두 그 화물을 관에서 몰수한다.

제8관 모든 일본 인민은 각 통상 항구에서 편리에 따라 조선의 차부(車夫)와 선부(船夫)를 고용하여 화물을 운반하고 선객을 싣고 오갈 수 있으며, 조선 관리는 결코 간섭할 수 없다. 또 어느 배 어느 사람으로 한정할 수 없다. 일본 상인이 고용에 어려움이 있을 때에는 해관에 제기하고 해관에서는 잘 보살펴 주어야 한다.

제9관 입항하거나 출항하는 각 화물이 해관을 통과할 때는 응당 본 조약에 첨부된 세칙(稅則)에 따라 관세를 납부해야 한다. 배 안에서 자체로 사용하는 각종 물건을 육지에 내다 팔 때에는 세칙에 따라 세금을 납부한다. 다만 종가세(從價稅)는 그 화물의 산지나 제조한 지방의 실제 가격과 그 지방으로부터 운반해온 비용, 보험비 및 배당금 등 각종 비용을 합산하여 원가를 정하고 그 정칙(定則)의 세금을 징수한다.

제10관 납부한 세은(稅銀)이 너무 많거나 혹은 너무 적은 경우에 납세한 날로부터 30일이 경과하지 않았을 경우 해관에서는 부족한 액수를 추징할 수 있고, 세납자도 더 납부한 금액을 되돌려달라고 요구할 수 있다. 또 실은 화물의 포장이 작아졌거나 혹은 손괴(損壞) 된 것을 발견하고 더 바친 세금을 돌려달라고 요구하는 경우에 해관을 통과한 것이면 허가하지 않는다.

제11관 해관 관리는 입항하거나 출항하는 화물에 대하여 전부 혹은 그 가운데 한두 가지를 사험국(査驗局)에서 검사할 수 있으며, 화물을 운반하는 데 드는 비용은 화주가 부담한다. 그러나 통상적으로 화물을 검사하는 데가 아닌 곳에 운반해 놓았을 경우에는 그 비용은 해관에서 내야 한다.

해관 관리는 화물을 주의해 다루어 손괴를 방지해야 한다. 주의하지 않아 손괴되었을 경우에는 해관에서 배상해야 한다. 검사한 다음에는 그 화물을 잘 포장하여 시간을 허비해서는 안 된다.

제12관 해관 세무사에서 입출항 화물의 화주가 말한 가격이 부당할 때에는 해관의 간화인(看貨人)이 인정하는 가격에 따라서 관세를 징수할 수 있다. 화주가 불복할 때에는 24시간 안에 불복하는 연유를 해관 세무사에 상세히 통보하고, 해관 세무사에서는 즉시 화주에게 스스로 값을 매길 사람을 선택하게 하고, 그 매긴 가격을 다시 통보하게 한다. 해관 세무사에서는 다시 값을 매겨 통보한 가격에 의하여 세금을 징수거나 매긴 값에 100분의 5를 더하여 그 화물을 수매한다. 다만 화물을 수매하는 경우에는 재 통보한 날로부터 5일 안에 그 값을 청산해야 한다.

제13관 입항한 각 화물 가운데서 도중에 손괴된 것이 있을 경우 입항 화물의 화주가 그 사유를 해관에 보고하고, 성실한 간화인 2명 이상을 택하여 손해 본 것이 얼마나 되는가를 조사하여 각 물건의 검인 번호와 그 손해가 얼마인가를 장부에 적고 간화인이 화압하여 하선 명세서와 함께 해관에 제출하여 관세를 감해 달라고 청한다. 이러한 일을 당했을 경우에도 제12관의 규정에 의하여 화물을 보고 가격을 매겨도 무방하다.

제14관 하선, 선적한 각 화물의 명세서 내에 기입되지 않은 물건을 화물 가운데 숨겨두고 탈세하려고 시도하는 자는 그 물건을 몰수한다. 또 화물의 종류, 건수, 무게 등을 허위로 보고하거나 혹은 납세해야 할 물건을 면세물 목록에 섞어 넣어 탈세하거나 감면받으려고 시도하는 자는 납부해야 할 관세 외에 탈세하거나 감면받으려고 시도한 액수의 5배를 벌금으로 징수한다.

제15관 선원과 여객들이 사적으로 쓸 물건을 싣거나 내릴 때에는 굳이 해관의 허가증을 받을 필요가 없다. 다만 해관 관리가 각 물건을 검사하여 세금을 납부해야 할 물건이 있거나 너무 많아 그들이 사용하는 물건으로 인정할 수 없을 때에는 세칙에 의하여 납부해야 할 세금을 징수할 수 있다. 행리(行李) 가운데 금지된 물건을 숨기고 있을 때에는 그 물건은 몰수하고, 아편에 대해서는 제36관에 근거하여 처리한다.

제16관 일본 흠차서(欽差署) 소용의 각 물건은 모두 관세를 징수하지 않으며 검사를 하지 않는다.

제17관 모든 폭발 물질이나 혹은 위험 물질을 싣고 내릴 때에는 미리 한 곳을 정해놓고, 그곳 외에 다른 데서 싣고 내리는 것을 허가하지 않는다.

제18관 조선국 통상 항구에 들어와 관세를 완납한 각 화물을 조선국 각 처로 운송하는 것은 모두 운반세 및 내지(內地)의 관세와 기타 일체의 세금을 징수하지 않는다. 또 조선 각 처에서 통상 항구로 운송하는 화물도 운반세, 내지 관세 및 기타 일체의 세금을 징수하지 않는다.

제19관 입항한 각 화물을 관세를 완납하고 다시 다른 항구로 운반하려고 할 때에는 해관에서 조사하여 뜯어보았거나 바꿔치기 했거나 더 집어넣은 흔적이 없이 원래 모양으로 있으면 관세를 완납했다는 증서를 발급해 주어야 한다. 다른 항구의 해관에서 그 화물을 증서와 대조하여 서로 맞으면 입항세(入港稅)를 다시 징수하지 않는다. 조사하여 화물을 바꿔치기 했거나 더 집어넣은 폐단이 있을 경우 바꿔치기 하고 더 집어넣은 화물에 따라 납부해야 할 세금을 징수하는 외에 그 세금의 5배에 해당하는 액수를 벌금으로 물린다.

제20관 입항한 각 화물을 화주가 영수한 뒤 되돌려 보내겠다고 하는 경우에는 해관에서 검사하여 입항 화물이라는 근거가 있으면 출항세(出港稅)를 납부하지 않고 되돌려 보내는 것을 허가한다.

제21관 일본 상선이 조선국 통상 항구로 다시 실어온 조선국 토산물에 대해서는 처음에 출항하던 때와 비교해서 성질과 양식(樣式)이 바뀌지 않았고, 출항한 날로부터 3년이 경과하지 않았을 경우, 또 출항 때에 받은 선적 서류가 화주에게 있어서 그것이 조선국 토산물임을 증명할 때에는 면세로 통관하는 것을 승인한다.

제22관 조선국 연해에 운송 수단이 충분치 못하므로 일본국 상선은 어느 나라 물건이든 관계없이 각 통상 항구에 싣고 다닐 수 있다. 다만 각 통상 항구에서 사들인 조선국 토산물을 조선국의 다른 통상 항구에 운송할 때에 그 화물의 출항세에 해당하는 돈을 저당해두거나 혹은 그 돈을 담보할 보증인을 - 세무사에서 인정하는 사람 - 선택하여 보증서를 받아 출항할 해관에 맡겨두고 다른 통상 항구에 가서 하선할 때에 그 항구의 해관에서 하선했다는 증명서를 청구하여 가지고 - 단, 입항세는 납부하지 않는다 - 출항한 날로부터 6개월 안에 출항한 해관에 제출하고, 처음에 맡겨둔 돈이나 증명서를 돌려달라고 요구한다. 화물을 운반한 배가 그것을 잃어버렸을 때에는 출항한 날로부터 1년 내에 잃어버렸다는 것을 증명하는 일본 영사관(領事官)의 증서를 당 해관에 제출하여 해당 증서를 대신한다. 조선의 선척이 충분해질 경우 조선국의 이 항구의 화물을 저 항구로 운반해 가는데 다른 나라의 선척을 사용하지 않을 것이다.

제23관 통상 항구의 해관에서 화물을 취급하는 곳에 조선 정부에서 창방(廠房:공장)을 짓고 또 잔방(棧房 : 창고)을 지어 입출항하는 각종 화물을 보관하는 데 편리하게 해야 한다. 잔조(棧租)와 기타 각종 문제는 따로 장정(章程)을 협의하여 시행한다.

제24관 입항한 각종 화물에 관세를 납부하지 않고 해관의 잔방에 보관해두려고 하는 경우 잔방 장정에 따라 해관 세무사의 허가를 신청해야 한다. 이 규정을 준수하고 그 화물을 일본국에 운송하려고 하는 경우에는 즉시 출항하도록 허가한다. 혹 관세를 완납하고 화물을 해(該) 잔방에서 곧바로 운송해 가려고 하는 때에는 완납한 세금을 돌려준다. 다만 화주가 영수하였을 때에는 제20관의 기재에 의해 처리한다. 다만 조선 정부에서 잔방을 설치하기 이전에는 비록 화주가 영수한 뒤라 하더라도 조사하여 원상태로 포장되어 있을 때에 해관에서는 납부한 세금을 돌려주고 다시 실어가도록 허가한다. 1년이 경과한 것은 제20관에 의하여 처리한다.

제25관 일본 상선이 수리로 인하여 화물을 하선하는 경우에는 그 화물에 대하여 관세를 납부하지 않고 해안에 부려서 해관 관할의 창방이나 잔방에 보관하였다가 - 단, 잔조(棧租) 및 일체 소요되는 비용은 선장이 지불한다 - 수리가 끝난 뒤 선적할 수 있다. 그 화물을 파는 경우에는 관세를 납부해야 한다. 조선 근해에서 파괴된 선척의 자재와 도구 및 선상에서 쓰던 물건을 파는 경우에는 입항세를 면제한다.

제26관 출항하려는 일본 상선은 닻을 올리기 전에 선장이나 그 대판인이 출항 보고서와 출항 적하 목록을 해관에 제출하고, 영사관이 발급해주는 선패(船牌)와 화물 목록의 영수증을 수령하고 출항 허가증을 수령하여 즉시 출항한다.

제27관 이미 출항 절차를 밟은 선척이 사정이 있어 다시 화물을 부리거나 실으려고 할 때에는 밟아야 할 입항 절차를 다시 밟아야 하고, 출항할 때에도 출항 절차를 밟아야 한다. 이미 출항 절차를 밟고 출항할 때가 되었음에도 불구하고 아직 닻을 올리지 못하였을 때에는 선장이나 그 대판인이 그 사유를 해관에 보고하고 허가를 받아야 한다.

제28관 선장이 출항 허가증을 받으려고 할 때에 해관의 각 장정을 위반한 사건들을 아직 심판하지 못한 것이 있을 경우에는 해관에서 허가증을 발급하지 않는다. 다만 영사관이 선장에게 명하여 보증인을 세우거나 보증금을 낸 뒤 해관 세무사에 통지하면 즉시 출항 허가증을 발급한다.

제29관 우편선은 입항과 출항 절차를 같은 날, 또는 같은 시각에 한 번에 밟을 수 있다. 입항시의 적하 목록은 해당 항구에서 하선한 것과 다른 배에 옮겨 실은 화물에 대해서만 기록하고 다른 것은 기록할 필요가 없다. 출항시의 적하 목록을 선장이 제출할 수 없을 경우 우편선 공사(公司)의 대판인이 출항 후 3일 안에 제출할 수 있다.

제30관 선상에서 필요한 각종 물건을 사기 위하여, 혹은 재난을 피하기 위하여 조선 통상 항구를 통과하는 일본 상선이나 어선은 입항 및 출항시에 밟아야 할 절차를 밟을 필요가 없다. 정박한 지 24시간이 경과한 때에는 그 사유를 해관에 보고해야 한다. 무역을 할 경우에는 제2관의 규칙에 따라 처리해야 한다.

제31관 조선 정부에서는 앞으로 각 통상 항구의 구내를 수축하고, 등탑(燈塔)과 부표(浮標)를 건설해야 하며, 통상 항구에 오는 일본 상선은 톤세(船鈔)로 톤당 225문을 납부하여 그 유지비로 충당해야 한다. - 단, 몇 석(石)을 실은 선박인가 하는 것은 일본의 6석 5말 5되를 1톤으로 환산한다 - 톤세를 바쳤을 때에는 즉시 해관에서 전조(專照:이중 과세 면제 증서) 발급하여 4개월을 한도로 하여 그 기간 내에는 마음대로 조선의 각 통상 항구에 가더라도 다시 톤세를 납부하지 않는다.

또 입항한 상선이 하선하지 않고 다른 곳으로 가려고 할 때에는 이틀 안에 출항하는 경우 톤세를 내지 않아도 된다. 단, 비바람을 만나거나 안개가 몹시 끼어 출항할 수 없을 경우에 그 사유를 해관에 보고하여야 한다. 단, 어선은 톤세를 납부하지 않는다.

다른 나라 상선이 많이 올 때에는 공동으로 협의하여 항구를 수축하고 등탑과 부표를 세우는 비용으로 다시 톤세를 개정할 수 있다.

제32관 화물을 싣지 않은 군함과 일본국 관선(官船)이 조선국의 통상 항구에 왔을 때에는 입항 및 출항 절차를 밟지 않아도 되고, 또 선세를 납부하지 않으며 해관 관리가 간수하지 않아도 된다. 사용하지 않는 물건을 부려놓고 파는 경우에는 매주(買主)가 해관에 보고하고 세금을 납부해야 한다.

제33관 일본국 상선이 조선국의 통상하지 않는 항구에서 몰래 매매를 하거나 혹은 몰래 매매를 하려고 시도한 경우에는 조선 정부가 그 상품과 그 배에 싣고 있는 각 상품을 몰수하고, 선장에게 50만 문의 벌금을 물린다. 다만, 풍랑을 피하기 위해서거나 혹은 필요한 석탄, 물, 음식물을 구하기 위해서 일시 항구에 정박하였을 경우에는 이 규례를 적용하지 않는다.

제34관 조선국 정부나 혹은 인민이 화물과 인원 등을 통상하지 않는 항구에 운송하려고 할 때에는 일본 상선을 고용할 수 있다. 단, 그 고용주가 인민일 경우에는 조선 정부의 허가증을 수령하고 고용해야 한다.

제35관 본 장정에 기재된 벌금 및 몰수, 그 밖의 벌칙(罰則)에 관련된 안건은 해관 세무사의 고소에 의하여 일본 영사관이 심판한다. 단, 징수한 벌금 및 몰수한 물건은 모두 조선 정부에 귀속한다. 조선 관리가 압류한 각 물건은 해당 관리가 일본 영사관과 함께 봉하고 도장을 찍어 그대로 해관에 두고 판결을 기다린다. 영사관이 처벌할 것이 없다고 판결한 경우 그 각 물건들을 영사에게 넘겨 화주에게 돌려준다.

조선 관리가 의견이 맞지 않아 응소(應訴)할 재판소에 항고할 때에는 화주는 그 화물 값을 영사관에게 맡겨두고 판결을 기다린다. 압류한 물건이 부패되는 물건이거나 변질되는 물건이거나 위험한 물건일 경우에는 그 대금은 영사 아문에 맡겨두고 화물은 원주인에게 돌려준다.

제36관 아편을 항구에 들여오는 것을 엄격히 금지한다. 아편을 몰래 운반하거나 몰래 운반하려고 시도하였을 때에는 그 화물을 몰수하고, 몰래 운반한 총 숫자에 근거하여 매 1근(斤)에 7천 문의 벌금을 징수한다. 다만, 그것이 조선 정부에서 쓸 것이거나 일본 거류민들이 약을 만드는 데 필요한 것으로서 일본 영사관이 그 사실을 보증하고 항구에 들여온 것은 이 제한을 받지 않는다.

제37관 조선국에서 가뭄과 홍수, 전쟁 등의 일로 인하여 국내에 양식이 결핍할 것을 우려하여 일시 쌀수출을 금지하려고 할 때에는 1개월 전에 지방관이 일본 영사관에게 통지하여 미리 그 기간을 항구에 있는 일본 상인들에게 전달하여 일률적으로 준수하는 데 편리하게 한다. 현재 제반 수출입 양곡은 모두 100분의 5를 과세한다. 조선에서 재황(災荒)으로 식량이 모자라 쌀을 수입하려고 할 경우에는 그때에 가서 면세를 통지한다. 일본에서 재황으로 식량이 모자라 쌀수출을 요구할 때에도 역시 그때에 가서 면세를 통지한다.

제38관 크고 작은 함포, 각종 탄알, 화약, 뇌분(雷粉), 기타 일체의 군기(軍器)는 조선 정부 혹은 조선 정부에서 군기 구매를 허가한 조선 사람을 제외한 다른 조선 인민에게 파는 것을 허가하지 않는다. 비밀리에 파는 자가 있을 때에는 화물을 몰수한다.

제39관 본 장정에 기재되지 않은 벌금 규정을 위반한 자가 있을 경우에는 1만 5,000 문 이하의 벌금을 징수한다.

제40관 본 장정에서 정한 세금과 벌금은 조선 동전으로 납부해야 한다. 혹 일본 은화(銀貨)를 시가에 따라 바꾸어 쓸 수 있으며, 멕시코 은화가 일본 은화와 가치가 같을 때에도 역시 바꾸어 쓸 수 있다. 제2, 제3, 제4, 제6, 제33관 등 각 관 안에 실려 있는 벌금과 소정 수수료는 500톤 이하의 상선에 대해서 2분의 1을 징수하고, 50톤 이하는 4분의 1을 징수한다.

제41관 일본국 어선은 조선국의 전라도(全羅道), 경상도(慶尙道), 강원도(江原道), 함경도(咸鏡道) 네 도(道)의 연해에서, 조선국 어선은 일본국의 히젠(肥前), 치쿠젠(筑前), 이시미(石見), 나가도(長門) - 조선해에 면한 곳 - 이즈모(出雲), 쯔시마(對馬島)의 연해에 오가면서 고기를 잡는 것을 허가한다.

단, 사사로이 화물을 무역할 수 없으며, 위반한 자에 대해서는 그 화물을 몰수한다. 그러나 잡은 물고기를 사고 팔 경우에는 이 규정에 구애되지 않는다. 피차 납부해야 할 어세(魚稅)와 기타 세목(細目)은 2년 동안 시행한 뒤 그 정황을 조사하여 다시 협의하여 결정한다.

제42관 본 장정은 조인한 날로부터 100일 이내에 조선과 일본 양국 정부의 승인을 받아 100일이 지난 뒤에 시행하며, 종전의 일체 무역 규칙 및 기타 각 조약 가운데 본 장정에 장애가 되는 각 조관은 모두 폐지한다.

단, 현재나 앞으로 조선 정부에서 어떠한 권리와 특전 및 혜택과 우대를 다른 나라 관리와 백성에게 베풀 때에는 일본국 관리와 백성도 마찬가지로 일체 그 혜택을 받는다.

본 장정은 시행하는 날로부터 5년을 기한으로 하여 다시 개정하되, 만기 전에 양국 정부는 협의하여 새 장정을 만든다. 협의가 기한이 넘도록 낙착되지 못하는 경우 그 사이에는 우선 본 장정에 따라 처리한다.

또 본 장정 안에 더 보충할 것이 있어 피차 모두 편리하다고 인정할 경우에는 곧 수시로 토의하여 추가한다.

이를 위하여 양국 전권 대신(全權大臣)이 기명하고 도장을 찍어 증거로 삼는다.

대조선국 개국(開國) 492년 6월 22일

전권 대신(全權大臣) 독판교섭통상사무(督辦交涉通商事務) 민영목(閔泳穆)

대일본국 명치(明治) 16년 7월 25일

전권 대신(全權大臣) 변리 공사(辨理公使) 다케조에 신이치로(竹添進一郞)

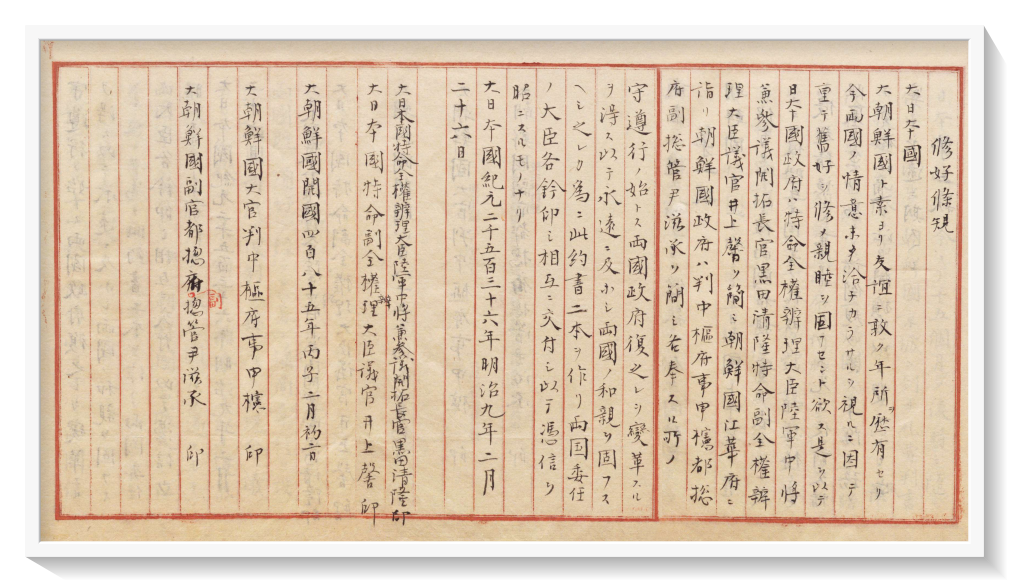

아래 파일은 일본 국립공문서관 아시아역사자료센터에서 가져온 위 조일통상장정 문서이다.

③ 부산항조계조약(釜山日租界條約 고종 14년 1877.1.30.)

- 1877.1.30. 조선과 일본 사이에 맺어진 조약으로 앞선 조일수호조규(강화도조약) 제4관·제5관에 근거하여 일본은 조선의 개항을 요구하였고, 이로 인하여 부산항조계조약이 조인됨으로써 조선에 최초로 조계(租界 근대 동아시아 개항 과정에서 외국인이 특정 구역에서 행정·치안·재판 등 자치권을 행사했던 지역을 말함)가 설정됨.

☗ 상고(相考)하건대 조선국 경상도 동래부소관 초량항(草梁項)의 일구(一區)는 고래(古來) 일본국 관민의 거류지였다. 그 폭원(幅員)은 별도(別圖)와 같다. 도중구칭(圖中舊稱) 동래관구내의 가옥적색(家屋赤色)으로서 저색(著色)한 삼자(三字)는 조선국정부 소유의 건물이다.

일본력 명치 9년 12월 12일 조선력 병자년 10월 27일 일본국 관리관(管理官) 곤도 신조(近藤眞鋤)와 조선국 동래부백 홍우창(洪祐昌)이 회동하고 양국위원이 낭일의립(曩日議立)한 수호조규 부록(附錄) 제삼관(第三款)의 취지에 비추어 자금(自今) 지기조(地基租)를 납부한다. 연(年)에 금 오십 원, 매년 말에 익년조액(翌年租額)을 완납할 것을 약정한다. 가옥은 일본력 명치 10년 1월 30일 조선력 병자년 12월 17일부터 재차 합의를 거쳐 구칭(舊稱) 재판소(裁判所)를 제외하고는 조선정부 소구(所構) 이우(貳宇)로써 일본국정부 소구(所構) 구칭개선소(舊稱改船所)급 창고 등 육우(六宇)와 교환하여 양국관민의 용(用)에 충당(充當)한다. 사후(嗣後) 바로 조선국정부에 소속될 가옥 칠우(七宇)는 황색으로 윤곽(輪廓)을 함으로써 그 차별을 명확히 한다. 지기(地基)도 역시 이와 같다. (단 지기(地基)는 주색(朱色)으로 이를 구분한다.) 기타의 지기도로구거(地基道路溝渠)는 모두 일본국정부의 보호관리에 귀속(歸屬)하고 선창(船艙)은 조선국정부가 이를 수보(修補)한다. 따라서 지도를 첨부하여 병록(倂錄)하고 서로 조인(釣印)함으로써 타일(他日)의 분라(紛拏)를 방지한다.

대조선국 병자년 12월 17일

동래부백 홍우창(洪祐昌)

대일본국 명치 10년 1월 30일

관리관 곤도 신조(近藤眞鋤)

❷ 임오군란(壬午軍亂 고종 19년 1882.7.23.)

- 훈련도감(訓鍊都監)에서 해고된 구식 군인들의 13개월 동안 체불된 임금을 정부가 저급 불량쌀로 지급한 것과 신식 군대 별기군에 비해 차별 대우를 받는 것에 분노해 반란을 일으켰는데,. 이들은 무기를 보관해 놓은 관청을 습격한 뒤 부패한 관리들을 죽이고, 일본 공사관과 하도감까지 습격하여 별기군의 훈련을 맡은 일본 장교 호리모토 레이조(堀本禮造)를 비롯한 일본인 13명 살해하였고, 일본 공사 하나부사 요시모토(花房義質)와 일행들은 공사관을 버리고 제물포를 거쳐서 일본으로 몰래 도망쳤다. 또한 궁궐에 침입해 명성 황후와 민씨 세력을 제거하려고까지 하였다. 이후 일본은 이 사건(임오군란)의 책임자를 처벌하고 일본이 입은 피해를 배상하라며 군대를 출동시켰고, 또한 조선에서 영향력을 강화할 수 있는 기회를 엿보던 청나라도 군대를 파견했는데, 흥선대원군은 일본을 견제하기 위해 청의 군대가 빨리 한성에 들어올 것을 부탁했으나 청은 오히려 그를 납치해 청으로 데려갔고, 이로써 흥선 대원군의 정권은 무너지고 다시 민씨 정권이 들어서게 된다..

※ 위 훈련도감은 조선 선조 26년 1593년 수도 한성부의 방위를 위해 설립된 중앙군으로 고종 18년 1881.5. 신식군대인 별기군(別技軍)이 설립되고 나서 홀대를 받았고, 이는 훈련도감 병사들이 주도한 임오군란의 원인이 되기도 하였는데, 임오군란의 수습 여파로 훈련도감은 해체됨. 별기군(別技軍)은 고종 18년 1881.5. 당시 명치 14년 명치천황이 집권하던 일본제국을 롤모델로 삼아서 옛 오군영(五軍營 조선 후기의 중앙군)으로부터 몸이 튼튼한 80명의 지원자를 뽑아 무위영에 소속시켜 창설한 신식군대임.

❷-2 조일강화조약(朝日講和條約 또는 제물포조약 濟物浦條約 일본어: 済物浦条約 고종 19년 1882.8.30. 음력 1882.7.17. )

- 고종 19년 1882.8.30(음력 7.17.) 위 임오군란(壬午軍亂)으로 발생한 일본측의 피해보상문제 등을 처리하기 위해 조선과 일본 사이에 맺어진 불평등 조약으로, 임오군란으로 일시 패퇴했던 일본은 다수의 군사력을 동원하여 제물포를 거쳐 한성에 들어와 임오군란 관련자 처벌, 피해보상, 사죄 등을 요구하여 관철시키고 동시에 일본의 상권을 확고히 다지는 아래의 조일수호조규속약(朝日修好條規續約)도 같은 날 체결함.

☗ 일본력(日本曆)으로는 7월 23일, 조선력(朝鮮曆)으로는 6월 9일의 사변에 조선의 흉도(凶徒)들이 일본 공사관을 습격하여 사무를 보는 인원이 많은 난을 당하였고, 조선에서 초빙한 일본 육군 교관도 참화를 입었다. 일본국은 평화 우호를 위주로 타당하게 협의 처리한다. 즉 조선과 약속하여 아래의 6개 조관 및 따로 정한 속약(續約) 2개 조관을 실행함으로써 징벌을 표시하고 뒷마무리를 잘한다는 뜻으로 삼는다. 이에 양국 전권대신(全權大臣)은 이름을 기입하고 도장을 찍어서 증빙을 밝힌다.

제1관 지금부터 20일을 기한으로 조선국은 흉도들을 체포하여 그 수괴를 엄중히 심문하여 중죄에 처한다. 일본국이 파견한 인원은 공동으로 조사하여 다스린다. 기한 내에 체포하지 못할 경우 응당 일본국에서 처리한다.

제2관 해를 당한 일본 관리와 하급 직원은 조선국에서 후한 예로 매장하여 장례를 지낸다.

제3관 조선국은 5만 원(圓)을 내어 해를 당한 일본 관리와 하급 직원의 유족 및 부상자에게 지급하여 특별히 돌보아 준다.

제4관 흉도들의 포악한 행동으로 인하여 일본국이 입은 손해와 공사(公使)를 호위한 육해군의 비용 중에서 50만 원을 조선국에서 보충(塡補)한다. 매년 10만 원씩 지불하여 5개년에 걸쳐 청산한다.

제5관 일본 공사관에 군사 약간을 두어 경비를 서게 한다. 병영을 설치하거나 고치는 일은 조선국이 맡는다. 조선의 군사와 백성이 규약을 지킨 지 1년이 되어 일본 공사가 직접 경비가 필요치 않다고 할 때에는 군사를 철수해도 무방하다.

제6관 조선국 특파 대관이 국서를 가지고 일본국에 사과한다.

대일본국(大日本國) 메이지(明治) 15년 8월 30일

일본국 변리공사(辨理公使) 하나부사 요시모토(花房義質)

대조선국(大朝鮮國) 개국(開國) 491년 7월 17일

조선국 전권대신 이유원(李裕元), 전권부관(全權副官) 김홍집(金弘集)

❷-2-2 조일수호조규속약(朝日修好條規續約 고종 19년 1882.8.30.)

- 고종 19년 1882.7.23. 임오군란이 일어나고 청일 양국의 군대가 서울에 진주하자, 일본은 개항 이후 미해결로 남아 있던 문제를 결말짓기 위해 하나부사를 파견 강력한 외교공세를 펴왔는데, 임오군란으로 입은 일본 측 손해배상과 공사관 수비병 주류문제를 타결하는 조일강화조약(또는 제물포조약)을 체결하고 같은 날 이 조일수호조규속약을 함께 조인함.

☗ 일본국과 조선국은 앞으로 더욱 친선을 표시하고 무역을 편리하게 하기 위하여 이에 속약 2관을 아래와 같이 정한다.

제1관 부산, 원산, 인천 각 항구의 통행할 수 있는 거리를 이제부터 사방 각 50리(里)로 넓히고, 2년이 지난 뒤 다시 각각 100리로 한다. 지금부터 1년 뒤에는 양화진(楊花津)을 개시(開市)로 한다.

제2관 일본국 공사와 영사 및 그 수행원과 가족은 조선의 내지 각 곳을 돌아다니는 것을 들어준다. 돌아다닐 지방을 지정하면 예조(禮曹)가 호조(護照)를 발급하고, 지방 관청은 호조를 확인하고 이들을 보호하며 보내준다.

이상은 양국 전권대신들이 각각 유지(諭旨)에 의하여 조약을 맺어 도장을 찍고, 다시 비준(批准)을 청하여 2개월 내에(일본 메이지 15년 10월, 조선 개국 491년 9월) 일본 도쿄에서 교환한다.

대일본국 메이지(明治) 15년 8월 30일

일본국 변리공사 하나부사 요시모토(花房義質)

대조선국 개국(開國) 491년 7월 17일

조선국 전권대신 이유원 (李裕元), 전권 부관 김홍집(金弘集)

※ 현재 국내에서는 제물포조약(조일강화조약)과 조일수호조규속약 의 원본을 공식적으로 소장하고 있지 않다. 조약 원문은 일본 외무성외교사료관(外務省外交史料館 所蔵史料検索システム) 소장본이 유일하다. 국내에서는 고종실록을 비롯해서 조선정부의 관련 기관에서 회람 및 활용목적으로 제작한 사본 형태의 조약문으로 확인이 가능하다. 아래 파일은 일본 국립공문서관 아시아역사자료센터에서 가져온 이 조일강화조약(제물포조약)과 조일수호조규속약 문서이다.

'자료' 카테고리의 다른 글

| 연호(年號) 고구려·신라·고려·조선·대한민국|대한제국 연호·서기와 일본 명치시대 연호·서기 (0) | 2025.05.02 |

|---|---|

| 우리나라 훈장제도 최초의 법령 '훈장 조례'(대한제국 고종의 칙령) (0) | 2025.04.28 |

| 어보(御寶)와 국세(國璽): 조선국왕지인·유서지보·준명지보·황제지보·제고지보·칙명지보 (0) | 2025.04.22 |

| 제주 4.3사건(김달삼·이덕구·김익렬 등) (0) | 2025.04.09 |

| 아세안+3 및 CMIM(치앙마이 이니셔티브 다자화)의 탄생·과정 (0) | 2020.11.12 |