1994.6.4. 신복룡 건국대 정치학교수

1. 서론

인간의 사악(邪惡)함이나 마성(魔性)은 얼마만큼이나 극악할 수 있을까? 과연 이념이라는 이름으로 인간은 그토록 잔혹하게 동족을 집단 살해할 수 있을까? 어떻게 해방 공간이라는 동족의 무대에서 이민족(異民族)의 식민지 지배에서도 겪지 않았던 대량 학살이 벌어질 수 있었을까? 이러한 집단 학살의 수행자는 누구이며, 배후 세력은 누구이며. 이러한 참극이 벌어질 당시 이 나라의 국가 경영의 책임을 지고 있던 미군정과 이승만(李承晩) 정부의 의중은 무엇이었으며, 좌익은 무엇을 계산했을까?

해방정국에서의 제주(濟州) 4·3사건은 하나의 업장(業障)이었다. 이들은 격동기의 혼란이나 이념 또는 어떤 실수나 죄과에 대한 응징이라는 이름으로는 설명될 수 없는 민족사의 비극이었으며. 언제인가는 해원(解冤)해야 할 과제이다. 역사가를 배출하지 못한 계급은 자신의 역사를 말할 수 없다는 야속한 법칙으로 이 사건들을 역사에 묻어둘 수는 없다. 이것은 전설도 아니고 구비문학(口碑文學)의 소재도 아닌 엄연한 현실이며 잊기에는 아직도 그 모습이 선연하다.

우리의 후손들은 이를 정확히 알아야하기 때문에 역사가는 이를 기록해야 한다. 세월이 흐르면 어차피 겪어야 할 죽음이 조금은 일찍 왔다고 해서 슬퍼하거나 서러워하는 것이 아니라 그 죽음 위에 써진 너울이 억울하고 정의롭지 않았으며. 그들이 죽어야 할 이유가 정당하지 않았기 때문이다. 이제 그들에게는 합당한 진혼제가 필요하다.

2. 제주도의 정치적 유산과 1948년의 정치적 분위기

역사적으로 볼 때 제주도는 대륙과의 격리로 인해 행정적으로도 원지(遠地)이자 혜택이 빈약하여 독특한 주민 의식이 형성되어 있었으며 남달리 소외 의식과 배타성이 강렬했다. 이미 조선 시대 후기부터 제주도에서의 이러한 불만은 조직적 저항으로 나타났는데. 1812년의 양제해(梁制海)의 난, 1862년의 민요(民擾·民亂 민란), 1898년의 방성칠의 난(房星七의 亂) 그리고 1901년의 그 유명한 이재수(李在守)의 난 등으로 인하여 중앙 정부와의 갈등이 적지 않았다.

이러한 전통은 일제시대에도 나아지지 않았다. 이를테면, 제주도에 부임한 관리의 대부분은 일본인이었으며 그 부하들은 육지인이었다. 더구나 제2차 세계대전 말기가 되면 일본은 제주도를 최후의 항전지로 생각하고 많은 무기와 병력을 배치해 놓고 있었기 때문에 제주의 주민들은 병기(兵器)에 매우 친숙해 있었다. 종전을 앞둔 1945년에 제주도에는 6개 보병사단과 기갑여단으로 구성된 육군과 막강한 해·공군이 주둔하고 있어서 도민들보다 군인들이 더 많았다. 그 숫자는 최고였을 때가 약 25만명 정도였다. 일본은 아마도 제주도를 한국의 시실리(Sicily)로 생각했던 것 같다. 제주도에서 이러한 막대한 군사 동원은 당시 제주도민들의 생활에 막대한 영향을 끼쳤음이 분명하다.

해방의 격동이 찾아 왔을 때 제주도의 불만은 표출되기 시작했다. 해방된 미군정 하에서도 군정장관은 미국인이었고 도지사·군수·경찰청장·서장 전원은 물론 행정 관리와 경찰관의 대부분이 육지 출신이어서 제주도민은 정치와 행정에서 소외된 존재였다. 이러한 분위기 속에서 뱀부계획(Bamboo Plan)에 따라 1946년 11월 16일에 제주도 모슬포(摹瑟浦)에 제9연대를 창설하고 초대 연대장에 장창국(張昌國) 부위(副尉)가 부임했다. 이 당시에 제주도민이 군인을 보는 눈은 일본 군인이나 미국인을 대하는 정도였다. 도민들의 표정은 일제시대나 미군정시대나 별다른 감격이나 희망도 가지고 있지 않았으며 마치 해방이나 독립이 되었다는 사실조차 모르고 있는 것처럼 묵묵히 자기 생업에 종사 할 뿐이었다. 해방과 독립에 대하여는 관리와 군인들이나 관심을 가질 일이지 제주도민과는 아무런 관계가 없으며, 일제가 미군정으로 바뀌고, 일본군이 미군과 국방경비대로 대체되었을 뿐이라는 생각이 지배적이었다.

군인이든 공무원이든, 제주의 부임에 대하여 자부심이나 긍지를 가지고 있는 것도 아니었다. 검찰총장 이인(李仁)이 제주도를 시찰하고 보고한 바와 같이, 시정 방침에 신축성이 없었고 관공리는 부패해 있었다. 제주도라는 곳은 워낙 살기 어려운 곳이고 특히 관공리나 군인들은 제주도에 가는 것을 유배가는 것처럼 생각했고. 대부분의 장교들은 경미한 상관과의 의견 충들이나 사고에 연루되어 제주도로 배속되기도 했다.

해방 당시의 제주도는 13개면에 인구 25만 명을 가진, 전남에서 가장 큰 군(郡)이었다. 인민위원화는 이 섬에서 가장 강력한 정당이었고 어느 점에서 보면 유일한 정부였다. 제주도에서 사회주의 사상의 도입이 비교적 빨랐던 것은 일차적으로 일본과 가깝다는 지리적 위치에서 연유한 것으로 보인다. 그러나 이념의 전파가 빨랐다는 것과 이념의 경도가 강했다는 것은 별개의 문제였다. 미군정이 들어오기 전에 인민공화국 정부가 있었으며 남로당원이 자칭 5만 명이 있었으나 사실상 정치적으로 무지한 농부와 어부들이었고, 진심으로 공산주의의 교의를 동정하거나 지지하는 사람은 거의 없었다. 제2차 대전 이후의 일부 기간 동안에 남로당원들은 공산주의가 만병통치약이라고 선전하고 있었다. 그러나 대부분의 당원들은 공산주의 이념과 거리가 먼 일부 지식인들의 권력에 대한 야망에서 나온 것으로서 대단한 영향력을 가지고 있는 것은 아니었다.

그렇다고 해서 한민당과 같은 정당 세력이 강력했던 것도 아니었다. 제주도 내의 우익 계열은 매우 미약했다. 김구 계열의 한독당은 지부도 있었고 활동이 비교적 활발했으나 한민당은 지부조차 없었다. 이 점은 제주도에 계급구조상 지주가 존재하지 않았다는 점과 친일파의 결속·정치력·영향력의 정도가 다른 지역에 비해 현저히 낮았다는 점을 반영하는 동시에, 분단국가 형성 세력(단정 세력)의 논리와 힘이 제주도에 수용되기가 용이하지 않았다는 것을 암시해 준다. 이와 같은 현상은 제주도가 비록 빈곤하긴 하지만 계급투쟁의 구실을 줄 수 있는 착취계급이 없었음을 의미하며, 공산주의 사상가가 있었다 하더라도 일반 도민들에 설득력이 약한 편이었다.

그럼에도 불구하고 제주도는 강한 분리 감정을 드러냈다. 일제 식민지 시대부터 해방에 이르기까지 전라남도가 제주도에 대한 행정적 관할권을 유지해 왔기 때문에 제주도가 전라남도에 부속되는 것은 불가피한 일이었다. 그러나 제주도는 자신들이 식민지 이전 상태의 독립된 지역으로 되돌아가야 하며. 만약 이 주장이 받아들여지지 않는다면 군에서부터 말단 시골 단위에 이르기까지 도로 승격시키는 집단적 움직임이 있을 것이라고 강력히 주장했다. 이런 상황에서 1945년 11월 25일 59중대가 도착하기 수십일 전에 좌우익 간에는 이미 무력 충들이 일어나 105명의 사람이 다쳤다. 그러다가 1946년 7월 2일에 제주도 설치령이 공포되고 8월 12일에 도로 승격됨에 따라서 새로운 문제가 대두되었다. 당시만 해도 자립도가 낮았던 도민들은 승격과 함께 우선 경제적인 어려움을 느끼기 시작했다. 그들은 도의 군정에 필요한 재원 4백만 원을 마련하기가 어려웠다.

해방과 더불어 귀환한 사람의 숫자가 증가함으로써 심각한 인구 문제가 야기되었다. 인구는 거의 2배로 증가하여 1945년 해방된 지 몇 달 후에는 30만 명 가까이 되었다. 해방 후 제주도에는 일본·중국·남방 등지에 징병이나 징용 등으로 나가 있던 젊은이들이 대거 귀환한 데다 이들 중 상당수가 좌익 사상에 감염되어 있었으며, 특히 남로당과 연결된 사람도 많았다. 그밖에도 유학생, 사상적 도피자, 상공인 등이 많았기 때문에 이들의 이입이 사상을 분출시키는 계기가 될지언정 정국의 안정에 기여할 수 있는 성격은 아니었다.

이와 같은 상황에서 제주도에 대한 군정 부대의 인지도는 더욱 낮았기 때문에 그 정책적 시행착오는 더욱 클 수밖에 없었다. 이러한 군정의 상황을 가장 종합적으로 이해했던 인물은 아마도 제주사태의 조사 책임을 맡았던 서울지방심리원(審理院) 판사 양원일(梁元一)이었던 것으로 보인다. 그가 제주도 소요의 원인과 대책에 관하여 총괄적으로 진술한 내용은 다음과 같다.

(1) 해방 이후 세력이 강대해짐으로써 사실상 정부 행세를 하여 왔던 인민위원회를 도민들이 너무나 과대평가했다.

(2) 경찰이 가혹한 행동을 자행함으로써 인심을 잃었다.

(3) 우익 청년 단원들이 경찰에 협력하면서 경찰 이상의 경찰권을 행사하고 혹독한 짓을 함으로써 도민의 원망을 샀다.

(4) 제주가 중국·일본 등지와의 밀무역의 기지가 되어 있었기 때문에 관공리는 정치에는 등한하고 모리(謀利)에만 열중함으로써 일반 도민으로부터 멸시를 받았다.

(5) 도민들은 타산적이고 기회주의적인 경향이 있어 강대한 세력에 아부하고 지위와 재산을 보존하려는 심리가 있었다.

(6) 남북 협상을 과대평가하고 이에 많이 의지했다.

이상과 같은 개괄적인 원인에 대한 설명을 좀 더 구체적으로 적시하면 제주사태의 원인은 다음과 같다.

첫째로는 경찰의 가혹 행위였다. 이 당시의 경찰은 분명히 억압 구조였다. 제주사태의 진상 조사를 맡았던 최란수(崔蘭洙) 경감의 다음과 같은 기록은 당시의 상황을 잘 설명해 주고 있다.

최근 제주도를 시찰하고 돌아온 중앙의 경찰관 등도 폭동의 원인이 경찰에 있다고 했는데 그것은 사실이다. 해방 직후 경찰 행정 책임자들의 부패로 말미암아 좌익 진영의 계획적이고 조직적인 모든 훈련을 방임하고 제주도를 공산 혁명의 거주지로 만들게 하여 사상적·정치적·경제적 혼란을 이용하여 민중의 불평불만을 그때그때의 투쟁 형식으로 폭발시켰다. 부패한 경찰은 모리배와 결탁하여 돈벌이에 눈이 어두워 이를 미연에 방지하지 못했다.... 과거에 밀수의 전력을 가진 자나 그런 자들이 섬 밖으로 도피해 버릴 경우에 경찰은 그들의 가족을 붙들어다가 고문해서 돈을 뜯어내며, 이것도 여의치 못하면 그들의 가축을 끌어다가 잡아먹든지 팔아먹었다. 또 고문치사가 여러 곳에서 발생했으나 상부에서 알까 두려워 바다에 암장한다는 도무지 믿을 수 없는 내용도 있었다.

최란수의 위와 같은 분석은 모두가 사실이었다. 당시의 경찰은 공출을 감독하는 권한까지 가지고 있었기 때문에 그들의 공권력은 무소불위(無所不爲)였다. 1946년 9월부터 1947년 8월까지 미곡 밀수출업자에 대한 검속 현황을 살펴보면, 해안경비대가 1946년 9월부터 1947년 8월까지 1년 동안에 나포한 밀수선이 37척, 미곡 2.363가마(叭), 통제품 110가마였다. 밀수선의 대부분은 미곡이나 소금과 같은 통제품을 싣고 있었다. 행정 경찰이 각 부문에 걸쳐 저지른 부정행위와 권력 남용은 오랫동안 독특한 생활환경에서 조성된 도민의 감정을 유린했고 도민의 생명과 재산 등 그들의 생존을 위협하고 있었다. 그들은 일본에서 들어오는 수많은 도민의 재산을 밀수품으로 규정하여 몰수했으며 몇 십 년 동안 노력하여 모은 재일(在日) 재산을 힘들여 실어오면 세관, 감[경]찰서, 항무청(港務廳) 기타 여러 관청을 거치는 동안에 귀환자에게는 남는 것이 없었다.

둘째로, 여기에 사태를 더욱 악화시킨 것은 서북청년회(西北靑年會)를 비롯한 우익의 횡포였다. 당시의 제주도에는 약 100명 전후의 서북청년들이 들어와 각 읍·면에 분산하여 거주하고 있었다. 반공 사상의 계몽을 이유로 이들 중의 희망자는 군인·경찰·관리로 채용되는 경우가 많았다. 폭동의 중요한 원인은 제주도에 이주하여 온 서북청년회 단원들이 도민들에게 자행한 빈번한 불법 행위였으며, 서북청년회의 단원이 합세함으로써 감정의 대립은 점점 격화되어 급기야 극한의 도민 폭동으로 전개 되었다.

사건의 직접 도화선이 된 원인은 일제시대부터 제주도민의 생업이었던 일본-제주-육지간의 중간 무역에 대한 위협과 침해였다. 당시 미군정 하에서 귀환 동포들이 가지고 들어오는 재산은 대부분 섬에 결핍되어 있는 생활필수품이었는데 서북칭년회가 이 무역품을 압수하여 상인들에 다시 매도하여 돈을 벌기 시작한 것이다. 그것은 일종의 약탈 행위였다. 서청이 이와 같이 발호할 수 있었던 이면에는 이곳에의 미군 진주와 군정 실시가 다른 도에 비하여 늦었다는 점과도 무관하지 않았다.

셋째로, 이와 같이 불평이 팽배한 상황에서 1947년의 3·1절 사건이 일어남으로써 사태는 더욱 악화되었다. 이미 중앙에서 좌우익의 대립이 첨예하던 시국이어서 3월 1일에 서울에서는 서울운동장(우익)과 남산(좌익)에서 각각 의식을 거행하고 시가행진을 하는 동안에 좌우익이 충돌하여 사망자 16명과 부상자 22명이 발생했다. 이 당시의 소요는 전국적으로 확대되어 민간인 19명이 피살되고 150명이 다쳤으며 경찰 3명이 부상을 입었고. 3월 18일 현재까지 약 150명이 검거되는 불상사가 발생했다. 이 당시의 충돌은 우익 단체. 특히 서북청년회가 좌익의 시위대를 습격함으로써 일어난 것으로서 서청의 선우기성(鮮于基聖) 회장은 이날의 활약으로 장택상 수도경찰청장으로부터 치하와 함께 5만원의 격려금을 받았다.

이와 때를 같이 하여 제주도에서는 3월 1일 하오 2시 반경에 3만여 군중이 남산국민학교에 모여 행사를 마친 다음 시위 도중에 감찰청·경찰과 충들이 일어나 6명이 사망하고 8명이 부상을 입었다.

이를 계기로 3월 9일부터 제주도 내의 재판소와 학교 등 각 관공서와 공공단체는 총파업을 단행하고 발포 경관의 처단과 경찰 책임자의 인책 사직을 강경히 요구하여 사태가 몹시 험악해졌다. 3월 12일까지도 총파업 사건이 해결을 보지 못하자 경무부에서는 조병옥 부장이 현장으로 실정 조사차 떠났다. 이 3·1절사건 당시에 현지 경찰과 감찰청내 경찰관 중에는 겁에 질려 사표를 내거나 무단결근을 하는 등의 행위가 있어 경무부에서는 이들을 사문(查問)위원회에 회부해서 그 책임을 추궁한 결과 경위 1명, 경사 8명, 순경 57명을 징계·파면시키는 한편, 포고령 제2호 위반 혐의로 시민 150명을 검속했다.

넷째로, 1948년에 접어들면서 남한에 우익적 단독 정부가 구체적 현실로 가시화되기 시작했다는 점이 남로당의 암약을 가속화시켰다. 남로당은 1948년 5월 10일로 예정된 남한의 단독 선거를 방해하기 위하여 직접 저지 투쟁을 전개함은 물론 사전에 이를 분쇄할 목적으로 2·7 폭동을 일으키게 된다. 국제연합 한국선거위원단의 활동을 방해하기 위한 인민 봉기를 일으킴으로써 질서와 치안을 혼란에 빠지게 하려는 계획이 남로당으로부터 조선노동조합전국평의회(全評 전평) 산하 각 노동조합에 하달됨에 따라서 2월 7일부터 8일에 걸쳐 세칭 2·7 구국 투쟁이 전개되었다. 남로당이 이와 같은 민중폭동을 시도하게 된 것은 대구사태의 확대에서 얻은 자신감의 발로로 볼 수 있다.

남로당은 2월 7일을 기하여 남한의 중요한 산업 시설과 운수 기관에 파업을 감행하였다. 경찰은 8일 정오까지 306명을 검속하는 것으로써 사건을 일단락 지었으나 그 피해는 매우 컸다. 당시에 지서 습격이 26개소, 무기 탈취가 총기 12정, 탄약 100발, 경찰관 살해 3명, 부상 13명, 납치 6명이었으며, 기관차 8대가 파괴되고 선로 파손이 3개소였으며, 통신 파훼(破毁)가 13개소, 양민 살상이 1명, 부상 8명, 폭동자의 괴살 16명, 부상 9명, 양민 납치 1명, 방화 10건, 봉화 9건, 뼈라 25건, 테러 24건, 맹휴 10건, 파업 14건이 일어났다. 소위 2·7 구국 투쟁의 기간으로 평가되는 1948년 2월 7일부터 5월 27일까지 경찰관이 피습 당하여 64명이 사망하고 145명이 부상을 입었으며, 경찰관 가족이 9명 사망하고, 16명이 부상했으며, 경찰서 111개소가 파괴되었다. 이 사건 이후 실시된 통행금지에서 통행증은 최하 30원으로부터 1백 원에 이르는 요금으로 배부되었고, 이 명령에 불복하는 자는 모조리 공산주의자로 지목되어 온갖 박해를 받았다.

3. 사건의 전개

1948년 4월 3일 새벽을 기하여 도민의 불만은 경찰서와 우익을 공격하는 것으로 폭발되었다. 첫날의 민병대의 수는 100명이 넘는 것 같았다. 당시 제주에는 15개 지서에 약 480명의 경찰관이 있었는데, 이날 경찰관서 11개소와 지서 5개소가 습격을 받았고 경찰관 4명이 사망했으며, 일반 청년 8명이 사살되었다. 폭동 발생의 주요 원인은 밀수 혐의 등을 이유로 도민과 그 가족에게 가해진 경찰과 서북청년들의 횡포와 고문치사, 강간 등에 대한 보복에서 비롯되었다. 민병대의 최초의 목적은 경찰에 구치되어 고문당하는 피의자들을 구조하기 위한 것이었다. 시위대의 성분은 주로 그들 가족들이었으며, 해방 직후에 제주인민위원회에 참여했던 민족주의자·공산주의자·사회주의자들이 편승하여 이들을 선동하고 조직·지휘했다. 4월 3일부터 7일까지 피해 상황을 보면, 민병대 측에서 사망 22명, 중상 30명, 경상 20명, 행방불명 12명, 가옥 파괴 17건, 방화 7건이었고, 경찰 측 피해는 사망 4명, 중상 7명, 경상 1명, 행방불명 2명, 가옥 파괴 2건, 방화 3건, 전화선 절단 4개소, 도로 교량 파괴 9개소였다.

민병대는 지서를 습격하여 유치 중이던 피의자를 풀어주고 거기서 빼앗은 무기를 가지고 시가를 행진하면서 총을 난사하고 평소에 원한을 가졌던 자, 경찰과 서북청년들을 하숙시켰던 자, 또는 그 동조자를 찾아다니며 폭행을 한 뒤 날이 새자 산 쪽으로 도주했다. 공산주의 사상을 담은 구호는 없었다. 이때 민병대의 수는 전도를 통틀어 300명을 넘지 않는 것으로 파악되었다. 사태가 벌어지자 미군정에서는 1천700명의 본토 경찰을 파견하는 한편 제주비상경비사령부를 설치하고 육지와의 해상교통망을 일체 차단함으로써 외부 세력과 민병대 간의 연대를 차단하는 데 주력했다. 당초의 작전계획은 제9연대가 진압책임을 지고, 사건 발생 당시 민병대는 경비대를 적으로 삼는 것을 회피했으므로 경비대가 중간에서 쌍방을 격리하여 일정한 냉각기를 둔 후 범법자를 색출하여 처벌하면 사건은 진압된다는 것이었다.

처음 귀순 공작의 책임자로 임명된 사람은 당시 제주도지사였던 유해진(柳海辰)이었다. 그러나 그는 군정장관이 민병대와 약속한 교섭회담 일이 되자 겁을 먹고 급병을 구실로 불참했다. 그 다음의 공작책임자는 당시 제주도 폭도토벌사령관 김정호(金正晧)였으나 그 역시 민병대와 회담하기로 된 날짜가 되자 급한 출장을 이유로 군정장관의 허가도 받지 않고 이른 아침에 민간 선박을 징발하여 서울로 올라갔다. 세 번째로 임명된 책임자는 제주도 경찰감찰청장 최천(崔天)이었는데 그 역시 회담 당일 급병을 핑계로 불참했다. 당시 제주도 민족청년단장이 네 번째 책임자로 지명되었으나 그도 또한 담판을 회피함으로써 9연대장 김익렬(金益烈)*이 다섯 번째 교섭자로 지명되었다.**

* 김익렬(金益烈: 1921-1988): 경남 하동(河東) 출신. 일본 고베(神戶) 상업학교 졸업. 복지산(福知山) 육군예비사관학교를 졸업하고 일본군 소위로 해방을 맞이하여 귀국. 군사영어학교를 졸업한 후에 소위로 임관했으며, 그 후 국방대학원장을 역임한 후 육군 중장으로 예편했다.

** 김익렬 '4·3의 진실' pp 309-310

김익렬이 담판의 적임자일 수밖에 없었던 이유는 군대에 대한 민병대의 감정이 호의적이었기 때문이었다. 민병대가 군대에 호의적이었던 이유는

(1) 폭동 발생 이유가 군대와 무관했으며,

(2) 전투력에서 상대가 안 되는 훈련된 군대를 적대하는 것은 불리하다고 판단했으며,

(3) 경찰과 군대를 동시에 치는 양면 작전이 불가능했고,

(4) 설령 군대가 경찰의 증원군으로 개입하더라도 그 시기를 될 수 있는 대로 지연시킬 필요가 있었고,

(5) 군 내부의 환심을 사기 위한 목적이 있었다.

이러한 과정이 진행되는 동안에 4월 30일 오후 8시 이후부터 전도의 통행을 금지하고 위반자는 사살해 버리는 삼엄한 경계령을 펴고 있었다.

9연대장 김익렬과 민병대의 지휘자였던 김달삼(金達三)*의 대좌가 이뤄진 것은 4월 28일이었다. 김익렬은 상관·친구·처자·형제에게 남기는 유서를 작성한 후에 민병대와 담판을 위해 산으로 올라갔다.**

* 김달삼(金達三: 1925-1950)의 자필 이력서(제주 大靜中學校 소장)에 따르면. 그는 제주 대정(大靜) 출신. 본명은 이승진(李承晉)으로서 일본 교토(京都)의 조미네(城峯) 중학교와 도교(東京)의 주오(中央)대학 전문부 법과를 졸업했다. 1945년 9월 해방과 더불어 귀국해서 아버지가 살던 대구에서 잠시 살았는데 그는 이때 대구폭동과 어떤 형태로든 연루되었던 것으로 보인다. 그는 1946년에 제주도로 귀향하여 대정공립초급증학교에서 역사와 공민올 가르쳤고 남로당 대정면 조직책을 맡고 있었다. 그는 남로당 중앙위원회 선전부장 강문석(姜文錫)의 사위였다. 교직을 사직한 후에 그는 1947년 3·1절 사건 이후 남로당 도당 간부로 활동했다. 김익렬은 김달삼이 당시 제주도에서 성행하던 일본과의 밀무역에 관련된 것으로 보고 있다. 김익렬의 회고록에 따르면 그들은 전혀 초면이던 것으로 되어 있으나. 매릴과 이치업(김익렬의 선임 9연대장)은 김익렬이 학병 출신으로 김달삼과 동료였으며, 제주도에서도 매우 가까운 사이였다고 주장하고 있다.

** 김익렬 '4·3의 진실' p 318

장소는 김달삼의 한라산 아지트였다. 군사지휘관은 학병 출신인 이덕구(李德九)였고 김달삼은 제주도지구당총책이었다. 이들은 일본군이 철수할 당시에 산중에 묻어 둔 무기를 수집하여 이것으로 무장하고 군사훈련은 팔로군(八路軍) 출신들이 담당하여 중국에서 사용한 공격전으로 자못 그 기세가 당당했다. 첫 대좌에서 김달삼은 공산주의 사상에 대한 언급이나 표현은 거의 없었으며, 노동 대중이니 부르주아니 착취계급이니 하는 언사는 일언반구도 사용하지 않았다. 그는 제주도에서 민족반역자, 일제경찰, 서북청년단을 축출하고 제주도민으로 구성된 선량한 관리와 경찰관으로 행정을 실시한다면 순종하겠다는 골자의 내용을 피력했다. 4월말이 되자 민병대의 숫자는 약 2천 명 정도로 늘었으며 약 3개월분의 탄약과 식량을 저장하고 있었다.

민병대 중에서 아낙네들은 퉁퉁 부은 젖가슴을 보이면서 속히 집에 들어가 아기에게 젖을 먹이게 해달라고 애원하는 여인도 있었다. 김익렬은 범법자의 명단을 작성하여 책임자를 분명히 하되, 명단에 기재된 범인들의 자수·도망은 자유의지에 말기겠으며, 김달삼과 민병대 두목들의 탈출을 위하여 성능이 좋은 선박을 1척 제공할 용의도 있으며, 이를 보증하기 위해 자신의 가족을 인질로 잡혀두겠다고 약속했다. 이 자리에서 김익렬이 제시한 사항은

(1) 전투 행위의 중지

(2) 즉각 무장 해제

(3) 범법자의 자수와 명단의 작성과 제출이었다. 이에 대해 김달삼이 제시한 조건은

(1) 제주도민으로만 행정 관리와 경찰을 편성하고,

(2) 민족반역자와 악질 경찰 그리고 서북청년들을 제주도에서 추방하고 제주도민으로 편성된 경찰이 구성될 때까지 군대가 제주도의 치안을 책임지고 현재의 경찰은 해체하며,

(3) 의거(폭동)에 참가한 어떠한 사람도 전원 죄를 불문에 부치고 안전과 자유를 보장하라는 것이었다.

양측에서 제시된 조건들은 원만한 합의를 보았고 이에 따라서 민병대들은 약속대로 대정(大靜)·중문(中文) 일대에서 그날로 즉각 전투를 중지하고 점차적으로 서귀포(西歸浦)·한림(翰林)·제주읍에 이르는 일대에서도 전투를 완전히 중지해 나갔다. 9연대에서는 선무문(宣撫文)과 전단을 작성하여 제주도민과 민병대에 살포함으로써 사태는 진정의 국면으로 들어갔다. 김달삼을 비롯한 지도자들이 제주도를 탈출하여 해주(海州) 회의에 출석한 사실도 제주도에서의 투쟁이 소강상태에 빠지게 된 또 다른 요인이 되었다.

전투가 소강(小康)에 들어간 상태에서 5월 1일의 노동절(May Day)이 다가왔다. 그런데 불행하게도 이날 오전 11시경 제주읍 중산간 부락 오라리에 정체불명의 일단이 습격하여 주민을 죽이고 부락을 방화하는 난동사건이 일어났다. 그것은 경찰들에 의한 귀순방해 공작이었다. 몇일 안에 귀순 작업이 종료되어 진압이 끝나게 되면 경찰과 경무부장 조병옥과 그 추종자들의 위신이 땅에 떨어질 것을 우익은 두려워했다. 심지어 방해 공작의 하나로 우익들은 연대장의 암살을 위협했다. 습격은 2-3일에 걸쳐 자행되었다. 5월 3일에도 무장한 경찰 약 50명이 일본군 중기관총과 카빈총으로 귀순 민병대들과 미군들을 기습 난사하기 시작했다. 경찰은 5명의 사체를 버리고 제주읍 방면으로 도주했다. 부상한 경위는 자신이 상부의 지시에 의해 폭도와 미군과 경비대 장병을 사살하여 폭도들의 귀순공작 진행을 방해하는 임무를 띤 특공대라고 자백했다. 이들 중에는 경무부장 조병옥의 요청으로 5백명의 대원이 하루아침에 경찰로 임관되어 김태일(金泰日) 경무부 경무과장이 지휘하는 제주경찰전투대(대대장 崔致煥)에 편입되어 토벌전에 나선 사람들도 있었다. 이로써 평화는 깨지고 중지되었던 전투가 다시 개시되면서 귀순하여 귀가했던 민병대가 각지에서 살해되었다.

이 무렵인 5월 5일에 제주도에서는 딘(William F. Dean) 군정장관의 주도하에 민정장관 안재홍(安在鴻), 경비대총사령관 송호성(宋虎聲), 제주도 군정장관 맨스필드(Mansfield), 제주지사 유해진, 제주 경찰감찰청장 최천이 참석하여 진압정책을 결정하는 과정에서 온건 화평 전술을 주장하는 김익렬 연대장과 강경 진압을 주장하는 조병옥 사이에 첨예한 의견 충들이 일어났으나 딘 장관이 토벌작전으로 방침을 결정함에 따라 김익렬은 용공분자라는 의혹을 받고 여수 14연대장으로 보직을 변경하는 것으로 결론이 났다. 김익렬의 후임으로 박진경(朴珍景) 중령이 9연대장으로 부임한 것은 5월 6일이었다. 그가 부임한 직후 9연대는 11연대로 편제가 변경되었다.

9연대장으로 부임한 박진경 중령은 임관 후 그때까지 고급 부관직을 지낸 행정장교 출신이었으므로 작전 지휘의 경험이 없었다. 딘 장군은 박진경을 지극히 총애했다. 박진경은 영어에 능통했고, 일본군 소위로 제주도에서 근무한 경력도 있었기 때문에 지형과 요새 배치 상황을 잘 알고 있었다. 그런데 그는 취임식 인사 중 실수를 저질렀다. 그 내용인즉, 자기 부친은 친일파들의 정치 집단이었던 대정익찬회(大正翼贊會)의 중요 간부였다는 점과 독립을 방해하는 제주도 폭동 사건을 진압하기 위해서는 제주도민 30만을 회생시키더라도 무방하다고 발언한 것이었다. 당시는 이미 김달삼도 제주도를 떠났고 반란의 당초 지도자들 중 마지막 생존자인 이덕구도 6월 7일에 경찰의 공격에 의해 사살된 상황이었으므로 초토화 작전을 강행해야 할 이유가 없었음에도 불구하고 공명심에 사로잡힌 박진경은 자신이 제주사태의 최후의 해결자로 기록되고 싶어 했다.

이때로부터 대대적인 토벌작전이 전개되었다. 김정호 사령관의 작전계획은 초토화 작전이었다. 이 작전이야말로 제주도를 폭동사건으로 확대시킨 근본 원인이 된다. 경찰은 폭동진압에 뜻이 있었던 것이 아니라 자기들의 과오와 죄상을 은폐하기 위하여 오히려 폭동을 조장·확대하려고 했다. 귀순 공작에 대한 경찰의 방해 공작이 노골화되어 갔다. 미군정이 초토화 작전을 묵인하게 되자 경찰은 공공연하게 마을들을 초토화시켜 나감으로써 대부분의 산간부락 주민들이 산으로 도주하여 민병대에 가담하기 시작했다. 제주도는 관습상 밭의 경계선에 돌담을 쌓아 만들었기 때문에 민병대에게는 훌륭한 방새(防塞)가 되었고, 일본군이 남기고 간 굴이 수천 개나 되어 민병대의 저항도 만만치 않았으며, 민병대에는 지식층 청소년들이 많았다.

그런데 공교롭게도 이 무렵에 소련은 4월 유엔에서 제주사태를 빙자하여 미군정의 폭정에 대항해 주민들이 각지에서 폭동과 반란을 일으키고 있다는 내용의 성명을 발표함으로써 미국 정부를 국제무대에서 곤혹스럽게 만들었고, 이로 인해서 평소부터 남한의 소요는 공산분자들의 책동이며 총선거를 방해하기 위한 것이라고 판단하고 있던 미국 정부는 군정장관 딘 장군을 힐책하고 조속한 시일 내에 민병대를 진압하라는 명령을 내렸던 것이 사태를 더욱 참혹하게 만들었다.

이와 같은 사태의 추이 속에서도 5·10 선거는 예정대로 전국에서 진행되었으나 제주도의 선거는 파행으로 치닫고 있었다. 북제주군 갑구의 73투표구 중에서 겨우 33투표구의 투표함 32개가 들어왔는데 그 중 2개 투표함은 공함(空函)이었다. 북제주군 을황(乙黃) 61개 투표구 중에서 32개 투표구만이 선거를 실시했다. 남제주군 87투표구 중에서 86투표구가 선거를 실시했으며 당시의 입법의원 오용국(吳龍國 무소속)이 당선되었다. 딘 군정장관은 5월 24일 북제주도 갑·을 양구에서의 투표가 5할에 미치지 못하여 선거 무효를 선언하는 동시에 재선거를 오는 6월 23일에 시행하기로 명령했다가 6월 10일부로 다시 재선거를 무기 연기하겠다고 행정명령 제22호를 발표했다.

박진경이 부임한 후 약 1개월이 지나자 군정장관과 딘 장군은 박진경 연대장의 사기를 고무하기 위하여 몸소 제주도에 내려가 연대장올 중령에서 대령으로 진급시켜 주었다. 진급 당일 제주도 관·민·유지들을 초청하여 성대한 진급축하연을 열었다. 박진경 대령이 만취하여 6월 19일 오전 3시에 연대본부의 자기 숙소에 돌아와 잠이 들었을 때 연대장 숙소 근무병이 M-1소총으로 그를 사살하고 자수했다. 전 연대장 김익렬 중령의 선무 작전에 비하여 볼 때 30만 도민에 대한 박진경의 무자비한 공격 작전이 살해의 동기였다. 범인은 문상길(文相吉) 중위를 주범으로 하는 하사관 3명 등 모두 4명이었다.*

* 박진경 대령의 암살 사건에 대한 고등군법재판은 문상길 중위, 산상우(申尙雨) 1등상사, 손선호(孫善鎬) 하사, 배경용(裵敬用) 하사 등 4명에 대하여 총살형을 언도했다. (서울신문 1948년 7월 20일자, 조선일보 1948년 8월 11일자, 서울신문·조선일보·경향신문·동아일보 1948년 8월 15일자)

딘 군정장관은 이 사건을 직접 조사하기 위하여 경찰의 총포연구 권위자 2명을 대동하고 18일 정오 공로로 제주도로 출발했다. 박진경 후임으로는 실전에 경험이 많은 최경록(崔慶祿) 중령이 취임했다.

박진경의 살해 사건은 제주도 사건을 보다 높은 수준의 안보 문제로 비화시켰다. 송호성과 임시군사고문단장 로버츠(William L. Roberts) 장군은 하우스만(James H. Hausman)에게 대(對)전복 임무를 부여하는데 의견의 일치를 보았다. 하우스만은 국방경비대가 내부의 우익과 좌익의 파괴분자들을 일소하고 규율을 강화하며, 경찰에 대한 작전통제권을 이양 받고, 경비대 자체의 정보망과 역정보망을 구축해야 제주도 문제를 해결할 수 있을 것으로 보았다. 당시에 하우스만의 한국어 이해 능력은 정보와 예측의 핵심적인 원천이 되었다. 로버츠 장군은 하우스만에게 이승만 대통령을 포함한 한국 관리들에게 현명한 지침을 제공해주어야 한다고 말했다. 하우스만은 신성모(申性模) 국방장관의 고문관 자격으로 각료 회의에 참석하는 유일한 미국인이었다.

6월말이 되면서 게릴라의 공세는 오히려 수그러들었다. 그 주요 원인은 남로당 내부 사정의 변화와 관계가 있었다. 왜냐하면 여름 내내 남로당은 내부를 재조직하는 일과 8·25 지하 선거를 위한 준비 작업 등 두 가지 사업에 몰두해 있었기 때문이다. 그럼에도 불구하고 이때부터는 토벌 작전이 보복살해로 바뀌기 시작했다. 군정과 한민당은 이를 비애국적인 공산 폭동으로 몰아가기 시작했다. 토벌대 측에서는 일손이 모자라자 민보단(民保團) 5천명을 구성하여 죽창으로 무장시킨 다음 경계 임무와 토벌 작전에 동원했다.

이 무렵인 9월 14일에는 목포(木浦)형무소에서 440명의 죄수들이 집단 탈옥을 감행했다. 다시 체포된 죄수들 수십 명이 경찰의 끔찍한 보복 행위에 의해 처형되었으며, 그들의 시체는 살점을 도려내어 좌익 인사들에게 배달했다. 제주도에서는 희생자가 점점 늘어났다. 군사법정은 공산주의 용의자 1천650명에게 유죄를 언도했고 이들 중 250명이 처형되었다. 이와 함께 제주도 빨치산 투쟁은 여수·순천 사건의 소식을 듣고 다시 타올랐으며 게릴라들이 다시 경찰초소를 공격했다. 아울러 여·순사건은 우익들에게 제주학살의 명분을 제공해주는 결정적인 계기가 되었다. 경비대는 무고한 양민을 처벌했다는 죄책감과 함께 신속하게 적을 소탕했다. 경비대와 경찰은 제주도 주민을 해안에 다시 설치된 캠프로 소개하고, 한라산 아랫자락을 따라 가옥과 농작물을 불태웠으며, 혐의가 있는 게릴라와 그 들의 가족을 가차 없이 살해했다.

1949년 12월 28일이 되면 해병대사령부가 진해에서 제주도 모슬포로 이동함에 따라 제주도 토벌대는 육군에서 해병대로 바뀌게 된다. 이러한 이동은 병력을 교체하거나 보급품을 운송할 때마다 해군의 지원을 받아야 했던 육군보다는 차라리 해병대로 교체하는 것이 더 효과적이라고 판단되었기 때문이었다. 해병대의 투입과 함께 제주도 빨치산은 사실상 궤멸되었다. 그들의 토벌 작전 또한 잔혹했다. 일부 해병들은 포로가 된 공비의 목을 일본도로 베어 허리에 차고 기념 촬영을 했다.

4. 진압과 피해: 그 아픈 내출혈

1948년 11월 17일에 선포되었던 계엄령이 12월 31일로 해제되고 이듬해인 1949년 5월 5일에 대체적인 소탕 작전이 끝나면서 제주도지구전투사령부가 해체되었다. 그러나 이것은 제주사태의 끝이 아니라 새로운 시작이었을 뿐이다. 4·3 사건은 제주도의 모든 사람들에게 깊은 내상(內傷)을 안겨 주었다. 그것은 아마도 천년의 원한(寃恨)이 될 것이다. 가문 사이에 혼인을 피하는 소위 피혼(避婚)의 풍습이 이때부터 생겼다.

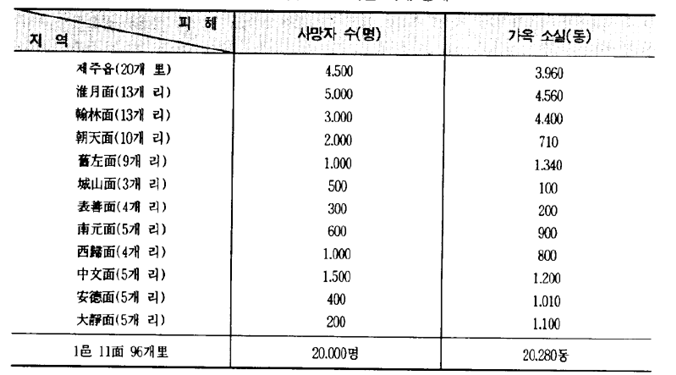

우리는 여기에서 어리석은 질문을 하지 않을 수가 없다. 도대체 제주사태는 얼마나 많은 사람을 죽였을까 하는 점이다. 우선 당시의 기록은 <도표 1>과 같다. 이 문제를 학술적으로 처음 다루었던 매릴(John Merrill)은 최소한 3만 명. 즉 제주도 인구의 약 10%가 살해된 것으로 보고 있다. 군정청에서는 1만5천명이 살해당하고 1/3의 가옥이 파손된 것으로 보고하고 있으며, 군사(軍史)학자 밀레트(Allen R. Millett)는 제주도에서 사라진 주민이 약 3만 명으로 추정되지만, 아마도 실제로 피살된 숫자는 8천-1만명 정도일 것으로 추정하고 있다.* 최근에 제주도의회가 접수한 피해자 통계에 따르면, 당시의 피살자가 9.987명, 행방불명자가 1,225명, 형무소에서 행방불명된 피해자 1,031명, 피해자로 접수되지는 않았지만 사망이 확실한 무연고 피살자가 2.598명, 합계 14.841명으로 집계되어 있다.**

* Allen R. Millett. "Captain James H. Hausman and the Formation of the Korean Army: 1945-1950" p 528

** 제주도 4·3 피해조사 보고서(제주시: 제주도의회 4·3특별위원회 2000). pp 60-63

<도표 1> 제주 4·3 사건 피해 통계(연합신문 1949년 3월 5일자)

이와 같은 공식집계에도 불구하고 그 정확한 숫자는 아무도 알 수가 없다. 행방불명자를 어떻게 분류하느냐의 문제는 피해 산출을 더욱 어렵게 만들고 있다. 뿐만 아니라 제주도에서 살해된 것만으로 피해를 산출할 수 없다는 데 어려움이 있다. 예컨대 제주사건의 형사피의자들은 대전형무소에 수감되어 있었는데 한국전쟁과 더불어 이들에 대한 집단학살을 지시했다. 당시 해병대 정보참모부가 제주도에 보낸 다음과 같은 공문*이 예비검속자의 처형 지시 사실을 뒷받침해 주고 있다.

* 이 문건을 해독하면 다음과 같다.

문서 번호: 해정발(海情發) 제16호(단기 4283년 8월 13일)

발신: 해병대 정보참모과 해병 중령 김O찬(金O燦) 印

수신: 성산포(城山浦)경찰서장 귀하

제목: 예비검속자 총살 집행 의뢰의 건

수재건(首題件)에 관하여 본도(本道)에 계엄령 실시 이후 현재까지 귀서(貴署)에 예비검속 중인 D급 및 C급에서 총살 미집행자에 대하여는 귀서에서 총살집행 실시(?) 그 결과를 내(來) 9월 6일까지 육군본부 정보국 제주지구 CIC 대장에게 보고하도록 자이(玆以) 의뢰함.

- 공문 위에 「不當하므로 不履行」이라고 누구인가 기록한 것으로 보아 성산포경찰서의 경우에는 예비검속자들이 처형되지 않았음을 알 수 있으나, 이 문건을 통하여 불법적인 사형집행 명령이 조직적으로 하달되었음을 알 수 있으며, 성산포 이외의 곳에서도 모두 사형이 집행되지 않았으리라고 추정할 수는 없다. 이 문건에 관한 자세한 논의는 李道英 죽음의 예비검속(서울: 월간 말 2000). pp 182ff 참조

예비검속자 총살 집행 명령의 최종 지시자는 국무총리 서리 겸 국방장관인 신성모였다. 당시에 군경과 주민들은 물론 빨치산들이 야간 활동을 용이하게 하고자 개를 모두 죽여 버렸기 때문에 제주도에는 개가 없었고, 젊은 청년이란 그림자도 볼 수 없었다는 기록이 상징적으로 남아 있다.

제주도의 논의를 마치면서, 과연 제주사태는 공산분자들의 책동으로 빚어진 비극일까? 그리고 과연 그렇다면 당시 남로당의 전략은 무엇이었을까를 질문하지 않을 수 없다. 당시 제주도의 남로당 계열이 제주읍내에만 72개의 세포망을 가지고 있었다는 점에서 본다면 그 규모라는 면에서 결코 미약했다고 볼 수도 없고 또 그들이 제주사태에 결코 무심했다고 볼 수도 없다. 실제로 사태가 발발하고 초기 공세가 비교적 성공이었다고 판단되자 남로당 제주도당에서는 4월 15일 도당부대회를 소집한 사실도 있었다.*

* 김익렬 '4·3의 진실' pp 278-279, 354.

그러나 여러 정황과 증거로 볼 때 제주사태의 발생과 남로당은 무관했다. 남로당이 제주사태에 처음부터 개입이 되었다면 도당부대회를 4월 15일까지 기다렸어야 할 이유가 없다. 제주도민에 대한 비인도적 잔혹행위로 인하여 일단 민중 봉기가 일어나게 되자 제주도민 내부에 쌓여 있던 불만, 특별한 지역적 조건 그리고 5·10 선거를 둘러싼 가열된 정치적 분위기 등에 의해 민중 봉기는 통제가 불가능한 사건으로 비화되었고 여기에 미군정과 서청 등의 우익이 사태를 악화시켰다. 남로당 노선이 무장 게릴라 투쟁으로 전환된 것은 여수·순천사건 이후였다. 제주사건은 자발적인 민중 봉기로 시작된 것이었으나 남북한이 정면 대결로 발전하게 됨에 따라서 현실로 돌아가지 못하고 추격을 당하게 된 잔여 세력들은 점차로 조직적인 빨치산 운동의 성격을 띠게 되었다. 제주사태는 오히려 남로당으로 하여금 승리할 수 없는 때에 너무 이른 무장 투쟁 속으로 밀어 넣은 결과를 초래했다.

5. 결론

이 글의 결론은 다음과 같다.

[1] 제주 4·3사태를 이념이 남긴 상처로 풀이하려는 것은 대단히 위험하다. 제주도는 중앙에서 멀리 떨어진 고도(孤島)이므로 해방 후부터 공산주의 사상가들의 온상지였으며 자유스럽게 공산주의 사상 교육과 공산주의의 투쟁을 위한 조직과 훈련을 하여 4·3 공산 폭동을 일으켰다는 주장은 그 당시 제주도민에 대하여 죄악을 저지른 미군정 시대 집권자들의 과오를 은폐하기 위한 수단이든지, 그렇지 않으면 어용학자들의 작품에 지나지 않는다. 당시 제주도민의 의식 수준으로 보아 공산주의 사상으로 무장하여 폭도화한다는 것은 불가능한 일이었으며, 민중의 항쟁에 이념이 그토록 심각하게 착색되었는지도 의심스럽다. 따라서 제주사태는 좌우익의 대결 구도도 아니며, 이념이 낳은 비극도 아니다. 그것은 이념적 소신이나 확신도 없이 단지 기득권을 지키려 했던 우익 테러리즘이 민중을 핍박한 잔혹사이며 인간이 얼마나 짐승처럼 살 수 있는가를 보여준 사례일 뿐이다.

[2] 해방 정국과 건국 초야에 발생했던 제주의 비극이 당시에 남긴 가장 큰 흔적으로서는 남한의 우익화 과정의 가속화 현상을 들 수 있다. 이 사건들을 계기로 숙군이 박차를 가했다는 점이 이를 증명한다. 여·순사건은 군대에 대한 공산주의자들의 침투의 정도를 폭로시켜 줌으로써 이승만에게 경종을 울려 준 동시에, 국방경비대에 대한 광범위한 숙청의 명분을 제공해 주게 되었다. 일단 여·순반란이 진압되자 제주도 사태에 대한 잔혹사는 어떠한 제약도 받지 않고 자행되었다. 이러한 와중에서 이응준(李應俊) 총장은 극비리에 숙군 작업을 진행하라고 지시했다.

이에 따라서 경비대는 공산주의자에 대한 숙군(肅軍)으로 선회했고, 경찰에서도 정치권에 대한 선별 작업을 시작했다. 그 결과로 나타난 것이 1948년 12월에 공포된 국가보안법(國家保安法)이었다. 이 법에 따라서 군에게 광범위한 경찰권이 부여되었다. 백선엽(白善燁)의 지시 하에 군 정보 부대와 헌병들은 심사를 위해 2천명 이상의 장병들을 여의도에 집결시켰다. 이들 중에서 남로당원이라는 혐의를 받고 체포된 장병은 모두 1천여 명에 이르렀다. 그 중 전 제4연대장 최남근(崔楠根) 일파 73명에 대해 서울고등군법회의가 1949년 2월 8일부터 13일까지 진행되었다. 용의자들 중 대부분은 즉각 제대 처분을 당했고, 400명 이상의 장교와 사병들은 반란·살인·항명 그리고 기타 중죄로 구속을 선고받았다. 500명 이상의 장병들이 사형을 선고받았고, 이들 중 200명은 실제로 사형에 처해졌다.

[3] 숙군 (肅軍) 이라고 하는 우익화 과정은 여기에 머물지 않고 교육 정책에까지 확산되었다. 안호상(安浩相) 문교장관은 취임 이후 여·순사건이 발생하기 전부터 전국 교원에 대한 사상 경향을 조사했다.

1949년 초가 되면 초등학교 교원 3만5천여 명, 중등학교 교원 7천900명, 사범학교 교원 3천200여명, 전문학교 교원 560명 등 도합 5만1천여 명에 대한 사상 조사를 벌였으며, 이들 중의 약 10%인 5천여 명을 교직에서 퇴출하기로 결정했다. 그 후속 결과로 나타난 것이 학도호국대(學徒護國隊)로서 1949년 3월 8일 서울운동장에서 서울 시내 10만 학도들의 호국단 결성을 보게 되었다. 안호상의 훈시에 따르면 학도호국대는 조국을 보호하는 이 민족의 전위 부대였다. 따라서 "제군이 없을 때는 이 나라가 죽고 제군이 있을 때는 이 나라가 사는 것이므로 제군은 조국의 평화를 위하여 공산주의자들을 배격하는 동시에 이 민족을 보호하기를 바란다."는 것이었다. 이와 동시에 학생 이외의 일체 단체를 해체하고 향보단(鄉保團)과 호국군을 조직하는 안건이 국회에 상정되어 국내 모든 청년 단체에게 군사훈련을 실시하고 군사 유사단체는 호국군으로 조직할 것을 정부에 건의했고, 국회에서도 시국 수습대책위원회를 열어 정부의 우익화를 지지했는데, 이러한 건의안들은 우익 정부를 크게 고무시커 주었다.

- 이 당시에 국회 시국수습대책위원회가 작성한 대(對)정부건의안의 내용은 다음과 같다. (1)계엄령은 즉시 철폐하고 피의자는 법에 의하여 처단할 것 (2)군경의 직책 한계를 명확히 할 것 (3)경찰을 강화하고 우수한 무기를 보급할 것 (4)군율을 엄수케 하기 위하여 헌병대를 강화할 것 (5)전임 국방장관을 두고 긴박다단한 군무에 전력케 할 것(서울신문 1949년 2월 5일자)

[4] 제주 비극의 성격을 요약하자면 그것은 의미 없는 동족 학살(genocide)이었을 뿐이다. 제주에서 2만여 명이 억울한 죽음을 당했다. 그들에게 이념을 도색하는 것은 사실을 은폐하려는 곡필(曲筆)에 지나지 않는다. 당시의 민중 항쟁에 이념이 심각하게 착색되었다고 볼 수는 없으며, 좌파 이념에 대한 당시 민중들의 이해도도 낮았다. 단독 정부 수립의 반대, 5·10 선거 반대, 미군 철수 등의 구호는 제주에서만 나타났던 사건이 아니라 해방 정국의 보편적 정서였으므로 이러한 구호로써 이 사건을 설명하려는 것은 본질을 벗어나는 것이다. 문제는 무고한 양민의 대량 학살과 그 해원(解冤)에 있다. 역사의 화해와 용서는 그 다음의 일이다.

'자료' 카테고리의 다른 글

| 우리나라 훈장제도 최초의 법령 '훈장 조례'(대한제국 고종의 칙령) (0) | 2025.04.28 |

|---|---|

| 어보(御寶)와 국세(國璽): 조선국왕지인·유서지보·준명지보·황제지보·제고지보·칙명지보 (0) | 2025.04.22 |

| 아세안+3 및 CMIM(치앙마이 이니셔티브 다자화)의 탄생·과정 (0) | 2020.11.12 |

| 아세안+3의 설립배경 및 주요활동과 한국과의 관계(2018.1.9.) (0) | 2020.11.09 |

| 12.12군사반란사건 불기소처분의 수사재기결정 등에 대한 헌법소원 심판청구 각하(96헌마32) (0) | 2020.01.18 |